歯を磨いたとき、歯ブラシが赤く染まる経験はありませんか?歯茎から血が出る症状は、実は多くの方が経験するトラブルです。

本記事では、歯茎の出血がなぜ起こるのか、その主な原因から適切な対処法、さらには放置することで生じる危険性まで徹底解説します。歯周病や不適切な歯磨き方法、栄養不足など、様々な原因が考えられますが、適切なケアで改善できるケースがほとんどです。正しい歯ブラシの選び方や効果的な歯磨きテクニック、自宅でできる予防法など、すぐに実践できる対策もご紹介。

中野区の歯医者、ルミライズ歯科東中野では、衛生士が患者さん一人一人にあったケア方法をお伝えします!

歯茎の健康は全身の健康にも関わる大切なもの。なぜ歯茎から血が出るのか理解でき、自分に合った対処法を見つけることができます。健康な歯茎を取り戻して、自信ある笑顔を手に入れましょう。

1. 歯茎から血が出る主な原因とは

歯を磨いたときに歯ブラシが赤く染まる、うがいをすると血が混じっている—このような経験はありませんか?歯茎からの出血は多くの方が経験する症状ですが、その原因はさまざまです。ここでは歯茎から血が出る代表的な原因について詳しく解説します。

1.1 歯周病が引き起こす歯茎の出血

歯茎からの出血でもっとも多い原因は「歯周病」です。実は日本人の約8割が歯周病に罹患しているとも言われています。歯周病は大きく分けて初期段階の「歯肉炎」と進行した「歯周炎」に分類されます。

歯周病は歯と歯茎の間に溜まった歯垢(プラーク)の中の細菌が引き起こす炎症です。この炎症によって歯茎が赤く腫れ、ちょっとした刺激で出血しやすくなります。

| 段階 | 主な症状 | 出血の特徴 |

|---|---|---|

| 健康な歯茎 | 淡いピンク色でキュッと引き締まっている | 出血しない |

| 歯肉炎 | 赤く腫れ、ブヨブヨしている | 歯磨き時に出血することが多い |

| 歯周炎 | 腫れが強く、歯と歯茎の間に隙間ができる | 軽い刺激でも出血、時に自然出血もある |

歯肉炎の段階であれば、正しいブラッシングと生活習慣の改善で回復することが多いですが、歯周炎まで進行すると歯科医院での専門的な治療が必要になります。

歯周病は初期であれば自覚症状に乏しいため、「ちょっと出血するだけ」と軽視してしまいがちです。しかし、この「ちょっとした出血」が重要なサインとなっていることを覚えておきましょう。

1.2 歯磨きの方法に問題がある場合

歯茎から血が出る原因として意外と多いのが、不適切な歯磨き方法です。歯ブラシの硬さや磨き方によって、健康な歯茎でも傷つけてしまうことがあります。

特に以下のような歯磨き習慣がある方は要注意です:

- 硬すぎる歯ブラシを使用している

- 強い力で歯を磨いている

- 横磨きなど不適切な磨き方をしている

- 歯ブラシが古くなって毛先が開いている

適切な歯ブラシ選びのポイントは、毛先が柔らかめのものを選ぶことです。また、力の入れ過ぎに注意し、小刻みに優しく磨くことが大切です。

正しい歯磨き方法を参考にすると、効果的に歯垢を除去しながらも歯茎への負担を減らすことができます。

1.3 ビタミン不足による出血症状

栄養バランスの乱れ、特にビタミンC不足は歯茎の健康に影響を及ぼします。ビタミンCは歯茎の毛細血管を強化し、歯周組織の健康維持に重要な役割を果たしています。

ビタミンCが不足すると、歯茎が弱くなり出血しやすくなります。かつて船乗りの間で壊血病(ビタミンC欠乏症)が流行した際、歯茎からの出血が初期症状として現れたことはよく知られています。

また、ビタミンKも血液凝固に関わる重要な栄養素です。不足すると出血が止まりにくくなることがあります。

| 栄養素 | 歯茎の健康との関連 | 多く含まれる食品 |

|---|---|---|

| ビタミンC | コラーゲン生成を促進し、歯茎を強化 | 柑橘類、イチゴ、キウイ、ブロッコリー |

| ビタミンK | 血液凝固をサポート | 納豆、緑黄色野菜、海藻類 |

| ビタミンD | カルシウム吸収を助け、歯と歯茎の健康を維持 | 魚油、きのこ類、卵黄 |

偏食や極端なダイエットをしている方は、これらのビタミン不足に注意が必要です。バランスの良い食事を心がけ、必要に応じてサプリメントの活用も検討しましょう。

1.4 ホルモンバランスの変化の影響

女性の場合、ホルモンバランスの変化によって歯茎の状態が影響を受けることがあります。特に以下のような時期は歯茎からの出血が増える傾向があります。

- 月経前や月経中

- 妊娠中(特に妊娠2〜8ヶ月頃)

- 更年期

- 避妊薬の服用時

これは女性ホルモンの変化によって歯茎の血流が増加し、細菌への反応性が高まるためです。特に妊娠中には「妊娠性歯肉炎」と呼ばれる状態になることがあります。

妊娠中は歯科治療を避けがちですが、実は妊娠中こそ口腔ケアが重要です。歯周病は早産や低体重児出産のリスク因子となる可能性があることが示されています。安定期には積極的に歯科検診を受けることをお勧めします。

1.5 薬の副作用で歯茎から血が出ることも

服用している薬によっては、歯茎からの出血が増える場合があります。特に注意が必要なのは以下のような薬剤です:

- 抗凝固薬(ワーファリンなど)

- 抗血小板薬(アスピリンなど)

- 一部の降圧剤

- 特定の抗てんかん薬

- 免疫抑制剤

これらの薬は重要な治療目的で処方されているため、勝手に中止してはいけません。歯茎からの出血が気になる場合は、かかりつけの医師や歯科医師に相談しましょう。

また、薬の副作用として口腔乾燥(ドライマウス)が生じることもあります。唾液には抗菌作用があるため、唾液が減ると歯周病のリスクが高まり、結果として歯茎の出血につながることがあります。

歯科受診の際には、服用している薬について必ず伝えることが大切です。それによって適切な治療計画を立てることができます。

以上が歯茎から血が出る主な原因ですが、原因が特定できない場合や、出血が続く場合は早めに歯科医院を受診することをお勧めします。次の章では、歯茎からの出血を自分でチェックする方法について詳しく解説します。

患者様一人ひとりにとって

最適な治療プランをご提案いたします。

まずはお気軽にご相談ください。

2. 歯茎から血が出る症状の自己チェック方法

歯磨きの時に歯ブラシが赤くなっていることはありませんか?「たまにあるから大丈夫」と思っているそのサインこそ、お口の健康状態を教えてくれる大切なシグナルかもしれません。歯茎からの出血は早期に発見することで、より簡単に改善できることが多いんです。ここでは、ご自宅で簡単にできる「歯茎の出血チェック」をご紹介します。

2.1 出血の頻度や量をチェック

歯茎からの出血が「どのくらいの頻度で起きているか」「どれくらいの量が出ているか」を確認することは非常に重要です。一時的な出血と継続的な出血では、意味合いが大きく異なります。

健康な歯茎は、正しい方法で歯磨きしても出血することはありません。たとえ強めに磨いたとしても、健康な歯茎なら出血しないものなのです。

自己チェックのポイントとして、次のような状況を1週間ほど記録してみましょう:

- 毎回の歯磨きで血が出るか、それとも時々か

- 特定の場所(奥歯の内側など)だけから出血するか

- 出血量は少量か、それとも歯ブラシが赤く染まるほどか

- 歯磨き以外のタイミング(食事中や何もしていない時など)でも出血するか

| 出血の頻度 | 考えられる状態 | 対応の目安 |

|---|---|---|

| たまに(週1~2回程度) | 初期の歯肉炎の可能性 | 歯磨き方法の見直し、2週間様子見て改善しなければ受診 |

| 頻繁(ほぼ毎日) | 進行した歯肉炎や歯周炎の可能性 | なるべく早く歯科医院に相談 |

| 常に(歯磨き以外でも) | 重度の歯周病や全身疾患の可能性 | 早急に歯科医院を受診 |

出血が2週間以上続く場合は、自己ケアだけでは改善が難しい状態になっている可能性があります。

2.2 痛みや腫れを伴うケース

歯茎からの出血に加えて、痛みや腫れがある場合は要注意です。健康な歯茎は淡いピンク色でキメが細かく、触っても痛みはありません。次のようなサインがあれば、歯茎に炎症が起きている可能性が高いと言えます。

自分でチェックできる炎症のサイン:

- 歯茎が赤く変色している

- 歯茎がぷっくりと腫れている

- 歯茎を軽く押すと痛みがある

- 歯と歯茎の境目が明確でなくなっている

- 冷たいものや熱いものがしみる

痛みを伴う歯茎の腫れは、細菌感染が進んでいるサインかもしれません。特に38度以上の発熱を伴う場合や、顔の片側が腫れているような場合は、すぐに歯科医院を受診しましょう。

簡単にできる自己チェック方法として、鏡で歯茎の色を確認してみましょう。健康な歯茎は薄いピンク色ですが、炎症を起こすと赤みが強くなります。また、歯ブラシのヘッド部分で歯茎を軽く押してみて、白くなってからすぐに元の色に戻るかどうかも確認できます。炎症がある場合は、押した後の色の戻りが遅くなります。

患者様一人ひとりにとって

最適な治療プランをご提案いたします。

まずはお気軽にご相談ください。

2.3 口臭の変化に注意

歯茎の出血と一緒に気になるのが口臭の変化です。実は口臭は歯茎の健康状態を反映することが多いのです。

歯周病が進行すると、歯と歯茎の間に細菌が増殖し、その細菌が出す揮発性硫黄化合物(VSC)によって独特の口臭が発生します。この臭いは一般的な口臭とは少し異なり、腐敗臭に近いのが特徴です。

自分の口臭をチェックする方法:

- 手首の内側を舐めて、少し乾いたら嗅いでみる

- マスクを着用して、自分の息を確認する

- 糸ようじで歯の間を掃除した後、その匂いを嗅ぐ

口臭と歯茎からの出血が同時に起こっている場合は、歯周病が進行している可能性があります。特に朝起きた時だけでなく、日中も口臭が気になる場合は、歯科医院での検査をおすすめします。

口臭の約80%は口腔内に原因があるとされています。歯周病や舌苔(ぜったい)が主な原因です。

2.4 歯のグラつきがないか確認

歯茎からの出血が続く場合は、歯のグラつきもチェックしましょう。健康な状態では、歯はしっかりと顎の骨に固定されているはずです。

歯のグラつきをチェックする簡単な方法:

- 指で各歯を軽く押してみる(前後、左右)

- 歯ブラシのグリップエンドで歯を軽くたたいてみる(音の違いを確認)

- 硬いものを噛んだ時に特定の歯に違和感がないか確認する

歯がグラつく場合、歯を支える骨が失われている可能性があります。これは歯周病が進行した状態で、専門的な治療が必要なサインです。

| グラつきのレベル | 状態の目安 | 推奨される対応 |

|---|---|---|

| わずかに動く(自分でしか気づかない程度) | 初期~中等度の歯周病の可能性 | できるだけ早く歯科医院を受診 |

| 明らかに動く(1mm以上) | 進行した歯周病の可能性 | 緊急で歯科医院を受診 |

| 咬んだり話したりすると痛む | 重度の歯周病または歯根の破折の可能性 | 即日で歯科医院を受診 |

歯のグラつきは、一度始まると自然に元に戻ることはほとんどありません。早期に発見して適切な治療を受けることが、歯を長く保つ鍵となります。

日本歯周病学会の調査によると、歯周病による歯の喪失は40代から急増し、50代以降では歯を失う最大の原因となっています。

以上のようなセルフチェックを定期的に行うことで、歯茎の健康状態を把握することができます。もし気になる症状があれば、我慢せずに歯科医院に相談しましょう。早期発見・早期治療が、お口の健康を守るための最善の方法です。

お口の健康は全身の健康にも関わってきます。特に歯茎からの出血は、体からのSOSサインかもしれません。ご自身のお口の状態を知ることで、より効果的なケアにつなげていきましょう。

3. 歯茎の出血を放置するとどうなる?危険性を解説

歯磨き中や食事の際に歯茎から血が出ることがあっても、痛みがなければつい放置してしまいがちです。でも、歯茎からの出血は体からの「SOSサイン」かもしれません。この章では、歯茎の出血を放置することで生じる可能性のあるリスクについて詳しく解説します。

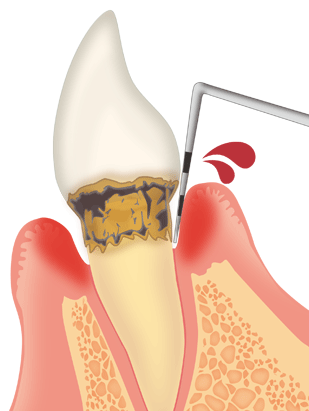

3.1 歯周病の進行と歯の喪失リスク

歯茎からの出血は、多くの場合「歯肉炎」という歯周病の初期段階を示しています。この段階では適切なケアによって比較的簡単に回復が可能です。しかし放置すると、次第に深刻な「歯周炎」へと進行していきます。

歯周炎になると、歯を支える骨(歯槽骨)が溶け始め、歯がグラつくようになります。進行すると最終的には歯が抜け落ちてしまうリスクが高まります。日本歯科医師会によると、40代以上の日本人の約8割が歯周病に罹患しており、実は歯の喪失原因の第1位は虫歯ではなく歯周病なのです。、

日本歯科医師会の調査によれば、歯周病が進行すると、次のような段階を経て歯を失う可能性があります:

| 歯周病の段階 | 主な症状 | リスク |

|---|---|---|

| 歯肉炎 | 歯茎の出血、軽度の腫れ | 適切なケアで改善可能 |

| 軽度歯周炎 | 歯茎の腫れ、出血増加、口臭 | 歯周ポケット形成(3-5mm) |

| 中度歯周炎 | 歯のグラつき始める、強い口臭 | 歯槽骨の吸収が進行(30-50%) |

| 重度歯周炎 | 明らかな歯のグラつき、膿の排出 | 歯の喪失リスク大(骨吸収50%以上) |

出血を放置し続けると、治療が複雑になるだけでなく、費用も時間もかかるようになります。初期段階で対処することが、将来の歯の健康を守る最も効果的な方法です。

3.2 全身疾患との関連性

歯茎の出血を放置することのリスクは、お口の中だけにとどまりません。実は歯周病は全身の健康にも大きく影響することが、近年の研究で明らかになっています。

歯周病菌やその毒素が血流に乗って全身に運ばれることで、さまざまな病気のリスクが高まる可能性があります。これは「歯周-全身連関」と呼ばれ、次のような疾患との関連が指摘されています:

- 心臓疾患:歯周病菌が血管内の炎症を促進し、動脈硬化や心筋梗塞のリスクを高める可能性

- 糖尿病:歯周病と糖尿病は相互に悪影響を及ぼし合う関係にあり、血糖コントロールを困難にする

- 早産・低体重児出産:妊婦さんの歯周病が胎児の発育に影響する可能性

- 呼吸器疾患:口腔内の細菌が肺に入り込み、肺炎などのリスクを高める

- 認知症:歯周病菌が脳に到達し、認知機能低下に関与する可能性

重度の歯周病患者は心疾患のリスクが約2倍になるというデータもあります。そのため、歯茎の出血は単なる「お口のトラブル」として軽視せず、全身の健康を守るためにも早めの対処が大切です。

患者様一人ひとりにとって

最適な治療プランをご提案いたします。

まずはお気軽にご相談ください。

3.3 口腔内の感染拡大の可能性

歯茎からの出血は、口腔内で細菌感染が起きていることを示すサインです。放置すると、感染が口腔内の他の部位に広がり、さらに深刻な問題を引き起こす可能性があります。

まず心配されるのが、歯肉膿瘍(歯茎の膿)や歯周膿瘍の形成です。これは歯周ポケット内に細菌が増殖し、膿が溜まった状態で、激しい痛みや腫れを伴うことがあります。

さらに進行すると、顔面の皮膚や顎の骨にまで感染が広がる「顎骨骨髄炎」や「蜂窩織炎(ほうかしきえん)」といった重篤な感染症を引き起こす可能性もあります。特に免疫力が低下している方や高齢者、糖尿病患者さんは感染が拡大するリスクが高いため注意が必要です。

口腔内感染の悪化で起こりうる症状には次のようなものがあります:

- 強い痛みや腫れ

- 38度以上の発熱

- 顎や首のリンパ節の腫れ

- 開口障害(口が開きにくくなる)

- 嚥下困難(飲み込みにくさ)

これらの症状が現れた場合は、緊急性が高い状態と考えられますので、すぐに歯科医院や口腔外科を受診しましょう。

幸いなことに、歯茎の出血は早期発見・早期対応が最も効果的な症状の一つです。定期的な歯科検診と適切なセルフケアを続けることで、多くの場合、これらの深刻な合併症を未然に防ぐことができます。

歯茎からの出血を見つけたら、「様子を見よう」と放置するのではなく、歯科医院での専門的なチェックを受けることをおすすめします。痛みがなくても、出血は体からの大切なシグナルです。早めの対応が、お口と全身の健康を守る第一歩となります。

次の章では、歯茎から血が出る原因別の具体的な対処法について詳しくご紹介します。ご自身の症状に合った正しいケア方法を知ることで、健康な歯茎を取り戻しましょう。

4. 歯茎から血が出る原因別の対処法

歯磨き時に歯茎から血が出ることにお悩みの方は多いでしょう。原因によって適切な対処法が異なりますので、ここでは原因別の効果的な対処法をご紹介します。早めの対応で健康な歯茎を取り戻しましょう。

4.1 歯周病が原因の場合の治療法

歯茎からの出血の最も一般的な原因は歯周病です。初期段階では自覚症状が少ないため、出血に気づいたらできるだけ早く歯科医院を受診することをおすすめします。

4.1.1 プロフェッショナルクリーニング

歯周病の初期段階である歯肉炎の治療として、まず行われるのがプロフェッショナルクリーニングです。これは歯科医院で行われる専門的な歯のクリーニングで、自分では取り除けない歯垢や歯石を除去します。

定期的なプロフェッショナルクリーニングは、歯茎の出血を予防するために非常に効果的です。当院の歯科衛生士によるていねいなクリーニングで、歯茎の炎症を引き起こす原因となる細菌の温床を取り除くことができます。

通常3〜4ヶ月に一度の頻度で受けることが推奨されていますが、歯茎の状態によっては、より頻繁に受診した方がよい場合もあります。歯科医師や歯科衛生士と相談して、自分に合った頻度を決めましょう。

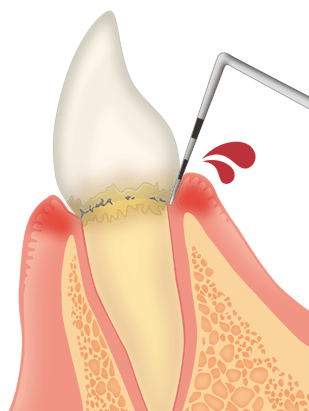

4.1.2 スケーリング・ルートプレーニング

歯肉炎が進行して歯周炎になると、より深い部分の治療が必要になります。このときに行われるのが、スケーリングとルートプレーニングという治療法です。

スケーリングは歯と歯茎の間の歯周ポケットに溜まった歯石や歯垢を取り除く処置です。ルートプレーニングは、歯の根の表面を滑らかにして、細菌が付着しにくくする処置です。

この治療により、歯茎の炎症が軽減し、出血も次第に減っていくことが期待できます。治療後は歯科医師の指示に従い、自宅でのケアをしっかり行うことが大切です。

歯周病が進行した場合には、フラップ手術やレーザー治療など、より専門的な治療が必要になることもあります。早期発見・早期治療が何よりも重要です。

4.2 歯磨き方法の改善ポイント

歯茎からの出血が歯磨きの方法に問題がある場合、正しい歯磨き方法に改善することで症状が良くなることがあります。

4.2.1 正しい歯ブラシの選び方

歯ブラシは、毛の硬さや形状によって歯茎への刺激が変わります。出血しやすい方には、以下のポイントを参考に選んでみましょう:

| 項目 | おすすめのタイプ | 理由 |

|---|---|---|

| 毛の硬さ | やわらかめ〜ふつう | 硬すぎる毛は歯茎を傷つけやすい |

| ヘッドの大きさ | 小さめ | 奥歯まで届きやすく細かい部分も磨ける |

| 毛先の形状 | 丸みがあるもの | 歯茎への刺激が少ない |

| 交換頻度 | 1〜2ヶ月に1回 | 毛先が開いたままでは効果が低下する |

電動歯ブラシも効果的です。特に、圧力センサー付きの電動歯ブラシは、力の入れすぎを防いでくれるため、歯茎への負担を減らすことができます。

歯ブラシは個人の口腔状態に合わせて選ぶことが大切です。何が合うか分からない場合は、歯科医師や歯科衛生士に相談してみましょう。

患者様一人ひとりにとって

最適な治療プランをご提案いたします。

まずはお気軽にご相談ください。

4.2.2 効果的な歯磨きテクニック

正しい歯磨き方法を身につけることで、歯茎への刺激を減らしながら効果的に歯垢を除去できます。以下のポイントを意識してみましょう:

- 力を入れすぎない(軽い力で小刻みに動かす)

- 歯と歯茎の境目を意識して磨く

- 歯ブラシを45度の角度に当てる

- 一カ所につき20回程度の小さな円を描くように動かす

- 磨く順番を決めて、磨き残しがないようにする

特に注意したいのが「力の入れすぎ」です。強く磨けばきれいになると思いがちですが、実際は逆効果。優しく丁寧に磨くことで、歯茎を傷つけることなく歯垢を落とすことができます。

また、磨く時間も重要です。最低でも3分間は磨くようにしましょう。時間を計るために、スマートフォンのタイマーや音楽を利用するのも良い方法です。

正しい磨き方がわからない場合は、歯科医院での「ブラッシング指導」がおすすめです。ご自身の口腔内の状態に合わせた、最適な磨き方を教えてもらえます。

4.3 食生活の見直しと栄養バランス

歯茎の健康は、食生活とも密接に関係しています。特にビタミンCの不足は、歯茎の出血を引き起こす原因になります。栄養バランスの良い食事を心がけましょう。

ビタミンCは歯茎の健康維持に不可欠な栄養素です。コラーゲンの生成を促進し、歯茎の組織を強化する働きがあります。ビタミンCを多く含む食品には、以下のようなものがあります:

- 柑橘類(レモン、オレンジ、グレープフルーツなど)

- キウイフルーツ

- イチゴ

- ブロッコリー

- パプリカ

- モロヘイヤ

また、ビタミンKも血液凝固を促進する働きがあり、出血を抑える効果があります。ビタミンKを多く含む食品には、納豆や緑黄色野菜(ほうれん草、小松菜など)があります。

反対に、糖分や炭水化物の摂りすぎは口腔内の細菌を増殖させ、歯茎の炎症を悪化させる原因になります。清涼飲料水やスナック菓子などの間食は控えめにし、バランスの良い食事を心がけましょう。

特に就寝前の甘いものは要注意です。寝ている間は唾液の分泌が減り、口腔内の自浄作用が低下するため、細菌が増殖しやすくなります。夜寝る前の飲食後は、必ず歯磨きを行いましょう。

日本小児歯科学会の研究によると、良好な食習慣は子どもの頃から身につけることが重要とされています。家族全体で食生活を見直してみるのも良いでしょう。

4.4 ストレス管理と生活習慣の改善

意外かもしれませんが、ストレスも歯茎の健康に影響を与えます。ストレスが続くと免疫力が低下し、歯茎の炎症を起こしやすくなるのです。

また、ストレスを感じると無意識のうちに歯ぎしりや食いしばりをしていることがあります。これらの習慣は歯茎に過度な圧力をかけ、出血の原因となることも。

規則正しい生活リズムを保ち、十分な睡眠をとることで、ストレスへの耐性を高めることができます。適度な運動も、ストレス解消と血行促進に効果的です。

リラクゼーション法を取り入れるのも良い方法です。深呼吸、ヨガ、瞑想など、自分に合ったリラックス法を見つけてみましょう。

喫煙も歯茎の健康に大きく影響します。たばこに含まれるニコチンは血管を収縮させ、歯茎への血流を悪くします。これにより、歯茎の治癒力が低下し、炎症が起きやすくなります。禁煙することで、歯茎の健康は大きく改善する可能性があります。

また、過度の飲酒も口腔内の乾燥を招き、歯茎の健康に悪影響を与えます。適量を心がけましょう。

睡眠不足も免疫力の低下につながります。一日7〜8時間の質の良い睡眠を確保することで、身体の回復力を高め、歯茎の健康維持にも役立ちます。

これらの生活習慣の改善は、歯茎の健康だけでなく、全身の健康にも良い影響をもたらします。少しずつでも、健康的な習慣を身につけていきましょう。

適切な対処法を実践することで、歯茎からの出血は改善できます。それでも症状が続く場合は、早めに歯科医院を受診しましょう。専門家による適切な診断と治療で、健康な歯茎を取り戻すことができます。

患者様一人ひとりにとって

最適な治療プランをご提案いたします。

まずはお気軽にご相談ください。

5. 自宅でできる歯茎の出血を防ぐケア方法

歯茎から血が出る原因が分かったところで、自宅で実践できるケア方法についてご紹介します。日々のちょっとした習慣の見直しで、歯茎の健康は大きく改善できます。まずは自分でできることから始めてみましょう。

5.1 おすすめの歯磨き剤と口腔ケア用品

歯茎の出血予防には、適切な歯磨き剤と口腔ケア用品の選択が重要です。市販されている商品の中から、どのようなものを選べば良いのか見ていきましょう。

歯周病予防には、抗菌成分や抗炎症成分を含む歯磨き剤がおすすめです。特にフッ素配合の歯磨き剤は虫歯予防だけでなく、歯茎の健康維持にも効果的です。また、グリチルリチン酸ジカリウムやトラネキサム酸など抗炎症成分を含む製品は、歯茎の炎症を抑える働きがあります。

| 成分名 | 期待できる効果 | 向いている症状 |

|---|---|---|

| フッ素 | 歯の再石灰化促進、抗菌作用 | 虫歯予防、軽度の歯茎トラブル |

| グリチルリチン酸ジカリウム | 抗炎症作用 | 歯茎の腫れ、出血 |

| トラネキサム酸 | 出血抑制作用 | 歯茎からの出血が多い場合 |

| 塩化セチルピリジニウム | 殺菌作用 | 口内細菌が多い場合 |

歯ブラシは、毛先が柔らかめのものを選ぶことで、歯茎を傷つけるリスクを減らすことができます。歯ブラシは3ヶ月を目安に交換し、毛先が開いてきたらそれよりも早く交換するようにしましょう。

また、電動歯ブラシも効果的です。特に回転式よりも音波式の方が、歯茎への刺激が少なく、細かい振動で歯垢を除去できるため、歯茎が敏感な方におすすめです。

5.2 歯間ブラシやフロスの正しい使い方

歯ブラシだけでは届かない歯と歯の間の歯垢を除去するために、歯間ブラシやフロスの使用が欠かせません。これらを正しく使うことで、歯間部の歯周病予防につながります。

5.2.1 フロスの使い方

フロスは、歯と歯の隙間が狭い場所に適しています。次の手順で使いましょう:

- 約30cmほどの長さに切り、両手の中指に巻きつけます

- 親指と人差し指で2~3cmほどの間隔を作り、しっかり張ります

- ノコギリを引くようにゆっくりと歯間に入れます(強く押し込むと歯茎を傷つける原因に)

- 歯の側面にフロスを当て、上下に動かしながら歯垢を取り除きます

- 片方の歯が終わったら、もう片方の歯も同様にします

初めて使う方は歯茎から少し出血することがありますが、継続して使うことで歯茎が丈夫になり、出血は減っていきます。ただし、2週間以上経っても出血が続く場合は、歯科医院での検診をお勧めします。

5.2.2 歯間ブラシの選び方と使い方

歯間ブラシは、歯と歯の間にある比較的大きな隙間の清掃に適しています。

歯間ブラシのサイズ選びが重要です。小さすぎると効果が薄く、大きすぎると歯茎を傷つけてしまいます。最初は複数のサイズを試して、抵抗感はあるものの無理なく入るサイズを選びましょう。

使い方のポイントは以下の通りです:

- 歯間ブラシを歯の間に対して垂直に当てる

- 強く押し込まず、抵抗を感じたらサイズを小さくする

- 2~3回往復させるだけで十分

- 使用後は水でよく洗い、乾燥させる

歯間ブラシは、毎日の歯磨き後に使用するのが理想的ですが、時間がない場合は夕食後の歯磨き時だけでも効果があります。

日本歯周病学会の研究によると、歯間ブラシやフロスの併用により、歯磨きだけの場合と比べて歯肉炎の発症率が約40%低下するという結果が出ています。

5.3 マウスウォッシュの効果的な使用法

マウスウォッシュ(洗口液)は、歯ブラシやフロスでは届きにくい場所の殺菌や洗浄に役立ちます。歯茎の出血予防には、殺菌効果のある成分を含むマウスウォッシュがおすすめです。

マウスウォッシュの種類には主に以下のようなものがあります:

| タイプ | 主な成分 | 効果 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 殺菌タイプ | 塩化セチルピリジニウム、クロルヘキシジン | 細菌の増殖を抑制 | 長期使用で口内環境のバランスが崩れることも |

| フッ素タイプ | フッ化ナトリウム | 歯の再石灰化を促進 | 虫歯予防に効果的だが歯茎の出血に直接効果は薄い |

| ハーブタイプ | セージ、ティーツリーオイルなど | 天然の抗菌作用、口臭予防 | 刺激が少なく敏感な方に向いている |

効果的な使用方法は次の通りです:

- 歯磨き・フロスの後に使用する(歯磨き粉の成分とマウスウォッシュの成分が反応して効果が弱まることがあるため、間を少し空けるのがベスト)

- パッケージに指定された量(通常10〜15ml程度)を口に含む

- 30秒から1分程度、頬や舌で液体を動かしながらすすぐ

- 吐き出した後は、30分程度は飲食を控える

アルコール含有のマウスウォッシュは殺菌力が高い反面、口内の乾燥を招いたり、敏感な歯茎を刺激したりする場合があります。歯茎が敏感な方や出血しやすい方は、アルコールフリーのタイプを選ぶと良いでしょう。

ただし、マウスウォッシュはあくまで補助的なものであり、歯ブラシやフロスの代わりにはなりません。これらと併用することで、より効果的な口腔ケアができます。

6. 歯科医院を受診すべき症状と目安

歯茎から血が出る症状は、軽度であれば自宅でのケアで改善することもありますが、いつ歯科医院を受診すべきか迷われる方も多いのではないでしょうか。ここでは、すぐに受診すべき症状や、定期検診の重要性について詳しくご紹介します。

6.1 すぐに受診すべき危険なサイン

歯茎からの出血には、すぐに歯科医院を受診すべき危険なサインがあります。次のような症状がある場合は、早めの受診をおすすめします。

| 危険なサイン | 考えられる原因 | 備考 |

|---|---|---|

| 歯を磨くたびに必ず出血する | 中度〜重度の歯周病の可能性 | 1週間以上続く場合は要注意 |

| 出血と同時に強い痛みがある | 歯肉膿瘍や感染症の可能性 | 発熱を伴う場合は緊急性あり |

| 歯茎が腫れて赤紫色になっている | 重度の炎症や感染 | 顔や首の腫れを伴う場合は即受診 |

| 歯がグラグラする | 進行した歯周病 | 放置すると歯の喪失リスクあり |

| 口臭が急に強くなった | 口腔内の感染症 | 膿の臭いがする場合は膿瘍の可能性 |

歯茎からの出血が2週間以上続く場合は、たとえ痛みがなくても歯科医院での検査が必要です。また、出血量が多く止まらない場合や、何もしていないのに突然出血する場合も、早急に受診しましょう。

特に注意が必要なのは、出血と共に顔の腫れや発熱などの全身症状がある場合です。これは歯科感染症が全身に広がっている可能性があり、緊急性の高い状態と言えます。

6.2 定期検診の重要性と頻度

歯茎の出血を予防し、歯周病を早期発見するためには、定期的な歯科検診が欠かせません。では、どのくらいの頻度で検診を受ければ良いのでしょうか?

一般的には、3〜6ヶ月に一度の定期検診がおすすめです。歯科医師や歯科衛生士による専門的なクリーニングを定期的に受けることで、自分では取り切れない歯垢や歯石を除去し、歯茎の健康を維持できます。

ただし、次のような方は検診頻度を増やすことをおすすめします:

- 過去に歯周病と診断されたことがある方

- 歯並びが悪く、セルフケアが難しい方

- 喫煙者の方

- 糖尿病などの全身疾患がある方

- 妊娠中の方(ホルモンバランスの変化で歯茎のトラブルが起きやすい)

定期検診を受けることで、見た目では分からない初期の歯周病を発見でき、症状が進行する前に適切な処置を受けられます。日本口腔衛生学会の研究によると、定期的なプロフェッショナルケアを受けている方は、歯周病の進行リスクが約40%低減するというデータもあります。

6.3 歯科医院での検査・診断の流れ

歯茎の出血を主訴に歯科医院を受診した場合、どのような検査や診断が行われるのでしょうか。一般的な流れをご紹介します。

- 問診:症状の経過や生活習慣などについてお聞きします

- 口腔内診査:歯茎の状態、歯垢・歯石の付着状況を確認します

- 歯周ポケット検査:歯と歯茎の間の溝(ポケット)の深さを測定します

- レントゲン撮影:骨の状態や歯の根の周りの状況を確認します

- 必要に応じた追加検査:細菌検査や咬合検査など

特に重要なのが歯周ポケット検査です。健康な歯茎では、ポケットの深さは1〜3mm程度ですが、4mm以上のポケットがある場合は歯周病の可能性が高く、専門的な治療が必要となります。

検査結果をもとに、歯科医師から現在の口腔内の状態や、治療方針についての説明があります。分からないことがあれば、遠慮なく質問しましょう。

歯科医院での初診では、次のような持ち物があると便利です:

- 健康保険証

- お薬手帳(服用中の薬がある場合)

- 持病がある場合は診察券や紹介状

- 使用中の歯ブラシや口腔ケア用品(相談したい場合)

初めて受診する歯科医院では、問診票に持病やアレルギーなどを記入する必要があります。持病がある方は、事前に医療情報をまとめておくと安心です。

日本歯科医師会の調査によると、歯茎の出血を放置して重度の歯周病に進行した場合、治療期間が長くなり、経済的負担も大きくなることが分かっています。早期発見・早期治療が、結果的には治療の負担を軽減することにつながります。

6.4 定期検診で行われるケアと予防効果

定期検診では単に口の中をチェックするだけでなく、歯茎の健康を保つための様々なケアが行われます。主なものをご紹介します。

| ケアの種類 | 内容 | 予防効果 |

|---|---|---|

| PMTC(専門的機械的歯面清掃) | 専用の機器を使った歯の清掃 | 歯垢・歯石の除去、バイオフィルムの破壊 |

| スケーリング | 歯石の除去 | 歯茎の炎症予防、出血の減少 |

| フッ素塗布 | 歯の表面にフッ素を塗る | 歯の強化、虫歯予防 |

| ブラッシング指導 | 正しい歯磨き方法の指導 | セルフケアの質向上、歯茎の健康維持 |

特にPMTCは、自宅でのブラッシングでは取り切れない歯垢や着色を除去できる効果的な方法です。専門的なクリーニングを定期的に受けることで、歯茎の炎症や出血を予防できます。

また、定期検診の際には、歯科医師や歯科衛生士から、あなたの口腔状態に合わせたケア方法のアドバイスを受けられます。例えば、歯ブラシの選び方や、フロスの使い方など、専門家からの具体的なアドバイスは大変参考になります。

日本歯科保存学会の研究では、3ヶ月に一度の定期メンテナンスを受けている患者さんは、歯茎の出血指数が有意に低いことが報告されています。

歯茎からの出血は、口腔内の健康状態からのメッセージです。適切なタイミングで歯科医院を受診することで、小さな問題を大きくする前に解決することができます。定期検診を習慣にして、健康な歯と歯茎を維持しましょう。

患者様一人ひとりにとって

最適な治療プランをご提案いたします。

まずはお気軽にご相談ください。

7. 歯茎の出血と関連する疾患

歯茎から血が出る症状は、単なる歯磨きの問題だけでなく、様々な疾患と関連していることがあります。ここでは、歯茎の出血と深い関わりのある疾患について詳しく解説します。早期発見・早期治療が大切なので、心当たりのある方は歯科医院への受診をおすすめします。

7.1 歯肉炎と歯周炎の違い

歯茎の出血で最も多いのが「歯肉炎」と「歯周炎」です。この二つは混同されがちですが、症状の進行度や治療法が異なります。

歯肉炎は、歯と歯茎の境目に細菌の塊(プラーク)が溜まることで起こる炎症です。この段階では、歯を支える骨には影響が及んでいません。主な症状は、歯磨き時の出血や歯茎の赤みです。

一方、歯周炎は歯肉炎が進行した状態で、歯を支える骨にまで炎症が広がっています。歯茎からの出血だけでなく、口臭や歯のグラつきなどの症状も現れます。

| 比較項目 | 歯肉炎 | 歯周炎 |

|---|---|---|

| 骨への影響 | なし | あり(骨吸収) |

| 主な症状 | 歯茎の出血、赤み、腫れ | 出血、口臭、歯のグラつき、膿 |

| 可逆性 | 適切なケアで回復可能 | 骨の破壊は元に戻らない |

| 治療法 | ブラッシング改善、クリーニング | 深部クリーニング、場合により外科処置 |

歯肉炎のうちに適切な治療を受ければ、完全に回復することができます。しかし、放置して歯周炎に進行すると、失われた骨を元に戻すことは困難になります。日本歯周病学会の調査によると、成人の約80%が何らかの歯周病(歯肉炎または歯周炎)を持っているとされています。

定期的に歯科検診を受けることで、初期の歯肉炎の段階で発見し、適切な処置を受けることができます。

7.2 糖尿病と歯茎の出血の関係

糖尿病と歯茎の出血には、深い関係があることがわかっています。糖尿病の方は、そうでない方に比べて歯周病になるリスクが約3倍高いというデータもあります。

糖尿病の方の歯茎から血が出やすい理由は主に以下の3つです:

- 高血糖状態が続くと、体の抵抗力(免疫力)が低下し、口腔内の細菌に対する防御機能が弱まる

- 血管の変化により、歯茎の組織に十分な栄養や酸素が行き渡らなくなる

- コラーゲンという組織の修復に必要なタンパク質の合成が阻害される

また、糖尿病と歯周病は互いに悪影響を及ぼす関係にあります。歯周病が進行すると、全身の炎症が起き、血糖コントロールが難しくなることがあります。逆に、血糖値がコントロールされていると、歯周病の症状も改善しやすくなります。

適切な歯周病治療によって、糖尿病患者のHbA1c値(過去1〜2ヶ月の平均血糖値を示す指標)が改善したという報告もあります。

糖尿病の方は、3ヶ月に一度程度の定期的な歯科検診をおすすめします。また、毎日の丁寧な歯磨きと、血糖値のコントロールが重要です。

患者様一人ひとりにとって

最適な治療プランをご提案いたします。

まずはお気軽にご相談ください。

7.3 白血病など重篤な疾患との関連

歯茎からの出血が続く場合、まれにですが血液の病気のサインであることがあります。特に、以下のような症状を伴う場合は注意が必要です:

- 特に理由なく頻繁に歯茎から出血する

- 軽く触れただけでも出血する

- 出血が止まりにくい

- 原因不明の発熱や倦怠感、体重減少を伴う

- 皮膚に不自然な内出血(あざ)がある

白血病では、血小板の数が減少するため、歯茎からの出血が起こりやすくなります。白血病以外にも、血小板減少症や再生不良性貧血などの血液疾患でも同様の症状が現れることがあります。

これらの症状が見られる場合は、早めに歯科医院や内科を受診しましょう。歯科医師は口腔内の症状から全身疾患を疑うことがあり、適切な医療機関を紹介してくれます。

ただし、歯茎からの出血だけで重篤な疾患を診断することはできません。過度に心配せず、まずは専門家に相談することが大切です。多くの場合、出血の原因は歯周病や歯磨きの問題であることが多いです。

7.4 妊娠性歯肉炎について

妊娠中にホルモンバランスが変化すると、「妊娠性歯肉炎」と呼ばれる状態になることがあります。これは決して珍しいものではなく、妊婦さんの約50〜70%に見られるとされています。

妊娠性歯肉炎の主な特徴は以下の通りです:

- 妊娠2〜3ヶ月頃から症状が現れ始め、8ヶ月頃にピークを迎えることが多い

- 歯磨き時に歯茎から出血しやすくなる

- 歯茎が赤く腫れて、触ると痛みを感じることがある

- 前歯の歯茎や奥歯の歯間乳頭部(歯と歯の間の歯茎)に起こりやすい

妊娠性歯肉炎が起こる理由は、主にエストロゲンやプロゲステロンなどの女性ホルモンの増加によるものです。これらのホルモンが歯茎の血管を拡張させ、細菌への反応を敏感にします。また、つわりなどで歯磨きが十分にできないことも一因となります。

| 妊娠中の時期 | 歯茎の変化 | 対策 |

|---|---|---|

| 初期(1〜3ヶ月) | つわりにより歯磨き不足、症状出現始める | 無理のない範囲で丁寧な歯磨き、歯科検診 |

| 中期(4〜6ヶ月) | ホルモンバランスの変化で症状進行 | 歯間ブラシの使用、安定期なので歯科治療も可能 |

| 後期(7〜9ヶ月) | 症状ピーク、腫れや出血増加 | プロのクリーニング、産後の治療計画 |

妊娠性歯肉炎は、基本的には出産後にホルモンバランスが元に戻ると自然に改善することが多いですが、その間の歯磨きの不足によって本格的な歯周病に進行することもあります。適切なケアが重要です。

日本歯周病学会の報告では、妊娠中の歯周病が早産や低体重児出産のリスク因子になる可能性も指摘されています。妊娠を計画している方や妊婦さんは、歯科医院での定期検診とプロフェッショナルケアを受けることをおすすめします。

7.5 口腔扁平苔癬と歯茎の出血

口腔扁平苔癬(へんぺいたいせん)は、口腔内の粘膜に白い網目状の模様や赤い炎症を起こす慢性的な疾患です。この病気では、歯茎の出血や痛み、焼けるような感覚を伴うことがあります。

主な特徴として以下のようなものがあります:

- 頬の内側、舌、歯茎などに白い網目状のパターンが見られる

- 赤く炎症を起こした部分が時に出血することがある

- 辛い食べ物や酸っぱい食べ物で症状が悪化することがある

- ストレスによって症状が変動することが多い

口腔扁平苔癬の正確な原因は不明ですが、免疫系の問題や遺伝的要因、特定の薬剤に対する反応、ストレスなどが関連していると考えられています。

治療は症状を緩和することが中心となり、ステロイド系のお薬や痛みを和らげる薬を使用することがあります。また、口腔内を清潔に保つことや刺激物を避けることも重要です。

口腔扁平苔癬の症状がある方は、症状の変化を定期的に観察するために歯科医院や口腔外科での定期的な診察が必要です。まれに悪性変化する可能性もあるため、専門家による経過観察が重要です。

患者様一人ひとりにとって

最適な治療プランをご提案いたします。

まずはお気軽にご相談ください。

7.6 自己免疫疾患と歯茎の出血

自己免疫疾患とは、私たちの免疫系が誤って自分自身の組織を攻撃してしまう病気です。いくつかの自己免疫疾患では、口腔内の症状として歯茎からの出血が見られることがあります。

主な自己免疫疾患と口腔症状の関連:

- 天疱瘡(てんぽうそう):

皮膚や粘膜に水疱を形成する病気で、口腔内にも水疱ができ、破れると出血や痛みを伴います。 - 天疱瘡状類天疱瘡:

口腔粘膜に糜爛(ただれ)を生じ、歯茎からの出血が見られることがあります。 - シェーグレン症候群:

主に唾液腺が攻撃され、口の乾燥が起こります。唾液の減少により口腔内の自浄作用が低下し、歯周病のリスクが高まります。 - ベーチェット病:

口内炎を繰り返し、時に歯茎からの出血を伴います。

これらの疾患では、口腔内の症状が全身疾患の初期サインとして現れることがあります。原因不明の口腔内症状が続く場合は、歯科医師や口腔外科医に相談し、必要に応じて内科や皮膚科などの専門医への紹介を受けることが重要です。

自己免疫疾患の患者さんは、特に口腔衛生に注意を払い、定期的な歯科検診を受けることが推奨されます。また、乾燥症状がある場合は、保湿ジェルや人工唾液の使用も検討しましょう。

自己免疫疾患の多くは早期発見・早期治療によって症状のコントロールが可能になることが多いとされています。

7.7 ストレスと歯茎の健康

現代社会において、ストレスは歯茎の健康に意外と大きな影響を与えています。ストレスが続くと、免疫機能が低下し、歯周病の原因となる細菌への抵抗力が弱まることがあります。

ストレスが歯茎に与える影響:

- 免疫力の低下により、歯周病菌に対する防御機能が弱まる

- ストレスホルモン(コルチゾール)の増加により、炎症反応が強まる

- 歯ぎしりや食いしばりなどの習癖が起こり、歯茎に過度な負担がかかる

- 口呼吸が増え、口腔内が乾燥しやすくなる

また、忙しさやストレスから口腔ケアが疎かになることも、歯茎の出血につながります。

ストレス管理は口腔の健康維持にも重要な要素です。適度な運動や十分な睡眠、リラクセーション法の実践などで、ストレスレベルを下げるよう心がけましょう。

歯ぎしりや食いしばりがある方は、就寝時にマウスピース(ナイトガード)を使用することで、歯や歯茎への負担を軽減できます。歯科医院でご相談ください。

日常的なリラックス法を取り入れることで、全身の健康と共に口腔内の健康も改善できることがあります。深呼吸、ヨガ、軽い散歩など、自分に合った方法を見つけてみましょう。

8. まとめ

歯茎から血が出る原因は、歯周病や歯磨き方法の問題、ビタミン不足、ホルモンバランスの変化、薬の副作用など様々です。この症状を放置すると歯周病が進行し、最終的には歯の喪失や全身疾患のリスク増加につながる恐れがあります。

日々のケアでは、適切な歯ブラシ選びと正しい歯磨き方法、デンタルフロスや歯間ブラシの使用、そして定期的な歯科検診が大切です。特に出血が続く場合は自己判断せず、早めに歯科医院での検査をおすすめします。歯周病予防の歯磨き剤の使用も効果的です。また、バランスの良い食事でビタミンCやカルシウムを摂取し、禁煙や適度な運動など生活習慣の改善も歯茎の健康に役立ちます。

歯茎の出血は体からのSOSサインです。早期発見・早期対応で、健康な歯と笑顔を長く保ちましょう。

ルミライズ歯科東中野では、患者さんにに合った最適なケア方法を提案いたします。