歯磨きの際、デンタルフロスを使っていますか?

デンタルフロスは歯ブラシでは届かない歯間の汚れを効果的に取り除く大切なケアアイテムです。

今回は、中野区の歯医者、ルミライズ歯科東中野が、フロスの正しい使い方を7つのステップで徹底解説します。初心者の方にもわかりやすい選び方から、歯茎を傷つけない適切な動かし方、使用頻度まで完全網羅しています。

毎日のフロスケアは、歯周病や虫歯のリスクを減らし、お口の健康を維持することにつながります。正しいテクニックを身につけて、歯科医院でも褒められるようなクリーンな口内環境を手に入れましょう。

1. デンタルフロスとは?その重要性と効果

毎日のブラッシングだけでは、お口の中の汚れを完全に取り除くことが難しいのをご存知ですか?特に歯と歯の間(歯間部)は、歯ブラシの毛先が届きにくい場所です。そこで活躍するのがデンタルフロスです。この章では、デンタルフロスの基本から、その使用がもたらす様々なメリットまでご紹介します。

1.1 デンタルフロスの基本的な役割

デンタルフロスとは、細い糸状の清掃用具で、歯と歯の間に入り込んだ食べカスやプラーク(歯垢)を除去するために使用します。一般的に、ナイロンやポリエステルなどの素材でできており、様々な種類があります。

デンタルフロスを使うことで、歯ブラシでは届きにくい歯間部の汚れを効果的に取り除くことができます。これは単なる清潔さだけでなく、虫歯や歯周病の予防において非常に重要な役割を果たします。

1.2 歯ブラシだけでは取れない汚れの実態

私たちが歯を磨く際、通常の歯ブラシでは歯の表面の約60%程度しか清掃できないと言われています。残りの40%、特に歯と歯の隙間や歯と歯茎の境目には、食べカスやプラークが残りやすいのです。

こうした「見えない汚れ」が蓄積すると、以下のような問題が生じる可能性があります:

- 歯間部から始まる虫歯

- 歯肉炎(歯茎の炎症)

- 口臭の原因となる細菌の増殖

- 歯石の形成

成人の歯の喪失原因の多くは歯周病と虫歯であり、どちらも歯間部のケアが不十分であることが大きな要因とされています。特に注目すべきは、歯間部から始まる虫歯は発見が遅れることが多く、気づいた時には大きく進行していることがあるということです。このため、定期的なデンタルフロスの使用と歯科検診が重要です。

| 部位 | 歯ブラシの清掃効果 | デンタルフロスの清掃効果 |

|---|---|---|

| 歯の表面(頬側・舌側) | 高い | 低い |

| 噛み合わせ面 | 高い | 低い |

| 歯と歯の間(歯間部) | 低い | 高い |

| 歯と歯茎の境目 | 中程度 | 高い |

1.3 定期的なフロス使用で得られる口腔健康のメリット

デンタルフロスを日常的に使うことで、様々な健康上のメリットが得られます。その主な効果をご紹介します。

1.3.1 虫歯予防効果

歯間部に残った食べカスや糖分は、細菌のエサとなり虫歯の原因となります。特に、歯と歯が密接している場所は、通常の歯ブラシでは清掃が困難です。

デンタルフロスを使用することで、こうした細菌の栄養源を除去し、虫歯のリスクを大幅に減らすことができます。

1.3.2 歯周病予防と歯茎の健康維持

歯周病は歯肉炎から始まり、進行すると歯を支える骨が溶けていく深刻な疾患です。歯間部のプラークは歯周病の主な原因となります。

デンタルフロスを使用することで、歯と歯茎の境目(歯肉溝)の清掃が行え、歯肉炎や歯周病の予防に非常に効果的です。

1.3.3 口臭予防効果

口腔内の細菌は、口臭の原因の一つとされています。特に歯間に残った食べカスが腐敗すると、不快な臭いの原因となります。

デンタルフロスで歯間部をきれいにすることで、口臭の原因となる細菌や食べカスを効果的に除去できます。

1.3.4 全身健康への貢献

近年の研究では、口腔内の健康状態が全身の健康と密接に関連していることが明らかになっています。歯周病と心臓病、糖尿病、認知症などとの関連性が報告されています。

口腔ケアが行き届いている高齢者は、そうでない高齢者に比べて肺炎の発症リスクが低減するとされています。デンタルフロスを含む適切な口腔ケアは、単に歯の健康だけでなく、全身の健康維持にも重要な役割を果たすのです。

1.3.5 美しい笑顔の維持

歯間部のプラークが長期間放置されると、歯と歯の間に着色が発生することがあります。これは見た目にも気になるだけでなく、歯の表面が荒れる原因にもなります。

デンタルフロスを定期的に使用することで、こうした着色の予防につながり、自信を持って笑える白く美しい歯を維持することができます。また、定期的なフロスの使用は、歯科医院でのプロのクリーニングの効果を長持ちさせるメリットもあります。

このように、デンタルフロスは小さな道具ながら、口腔内の健康維持に大きな役割を果たしています。

患者様一人ひとりにとって

最適な治療プランをご提案いたします。

まずはお気軽にご相談ください。

2. デンタルフロスの種類と選び方

デンタルフロスには様々な種類があり、歯並びや使いやすさによって最適なものが異なります。ここでは、各タイプの特徴や選び方のポイントを詳しくご紹介します。適切なフロスを選ぶことで、毎日の歯間ケアがより効果的で快適なものになりますよ。

2.1 ワックスタイプとノンワックスタイプの違い

デンタルフロスは大きく分けて「ワックスタイプ」と「ノンワックスタイプ」の2種類があります。それぞれに特徴があるので、ご自身の歯の状態に合わせて選びましょう。

| タイプ | 特徴 | 向いている人 |

|---|---|---|

| ワックスタイプ | 表面にワックスがコーティングされており、歯間に滑らかに入る。切れにくく、初心者でも使いやすい。 | ・初めてフロスを使う方 ・歯と歯の間が狭い方 ・歯並びが悪い方 |

| ノンワックスタイプ | ワックスコーティングのない素材そのままのフロス。細い繊維が広がり、歯垢を絡め取る効果が高い。 | ・歯間に十分な隙間がある方 ・より清掃効果を求める方 ・フロス使用に慣れている方 |

初めてデンタルフロスを使う方には、まず歯間に入れやすいワックスタイプからスタートすることをおすすめします。慣れてきたら、清掃効果の高いノンワックスタイプにチャレンジしてみるのも良いでしょう。

2.2 糸巻きフロスと持ち手付きフロスの特徴

デンタルフロスの形状は大きく分けて「従来型の糸巻きフロス」と「持ち手付きフロス」の2種類があります。それぞれのメリット・デメリットを理解して選びましょう。

| タイプ | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 従来型フロス (糸巻き) | ・歯間に合わせて角度を変えられる ・経済的で長く使える ・すべての歯面にアクセス可能 ・清掃効果が高い | ・使い方の習得に時間がかかる ・奥歯へのアクセスが難しい ・指に巻き付ける手間がある |

| 持ち手付きフロス (フロスピック、ホルダー) | ・初心者でも使いやすい ・奥歯にもアクセスしやすい ・手が汚れない ・外出先でも使いやすい | ・角度調整の自由度が低い ・使い捨てタイプが多く経済的でない ・細かな操作がしにくい場合がある |

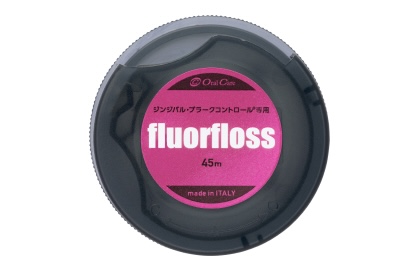

2.2.1 当院でおすすめの糸巻きフロス

ルミライズ歯科東中野で人気があるのは、オーラルケアの「フロアフロス」です。

フロスに慣れていない方にも使いやすい、歯茎の中に入れても痛くないフロスで、384本の繊維が汚れをゴッソリ除去します。しっかりと歯を磨いたあとに通しても、たくさん汚れが取れるので、驚く患者さんが多くいらっしゃいます。

歯周病予防のためにつくられた、歯ぐきにやさしいデンタルフロス

「歯ぐきの中にいる歯周病菌を取り除くこと」を目的としてつくられたフロスです。

イタリア・ミラノで見つけた細菌除去率の高い繊維を、日本人のお口に合うように加工。

歯と歯の間はもちろん、歯ぐきの中までやさしく入り細菌をしっかり絡め取ります。

2.2.2 持ち手付きフロスの種類

持ち手付きフロスにも様々なタイプがあります:

- Y字型フロスピック:最も一般的で使いやすい形状

- F字型フロスピック:奥歯へのアクセスが良い

- フロスホルダー:フロス糸を取り付けて使う再利用可能なタイプ

- 電動フロッサー:ボタン一つで振動しながらフロッシングできる

フロスを始めたばかりの方や、手先の器用さに自信がない方、手が汚れたくないという方は持ち手付きフロスから始めるのがおすすめです。一方、慣れてきたら従来型の糸状フロスにステップアップすると、より効果的な歯間ケアができるようになります。

ご自身に合うフロスがわからない、使い方に不安があるなどの場合は、歯科衛生士にお気軽にご相談ください。歯や歯茎の状態を踏まえ、最適なアドバイスをいたします!

適切なデンタルフロスを選んで継続的に使用することで、歯ブラシだけでは落としきれない歯間の汚れをしっかり除去し、健康な歯と歯茎を維持しましょう。

3. デンタルフロスの基本的な使い方7ステップ

デンタルフロスは正しい使い方をマスターすることで、その効果を最大限に発揮します。ここでは、誰でも簡単に実践できる基本的な使い方を7つのステップに分けてご紹介します。毎日のケアに取り入れて、お口の健康を守りましょう。

3.1 ステップ1:適切な長さのフロスを準備する

デンタルフロスを使う際、まず適切な長さを準備することが大切です。短すぎると操作しづらく、長すぎると扱いにくくなってしまいます。

一般的に推奨されている長さは約40〜45cm(指先から肘までの長さ)です。この長さがあれば、指に巻きつけて安定させながら、全ての歯間を清掃することができます。

なお、持ち手付きフロスを使用する場合は、このステップは不要です。

3.2 ステップ2:正しく指に巻き付ける

フロスを効果的に操作するためには、正しく指に巻き付けることが重要です。これにより、フロスをしっかりと保持して細かな動きが可能になります。

巻き付け方の手順は以下の通りです:

- 準備したフロスの両端を持ちます

- 両手の中指に、フロスを巻き付けます

- 両手の親指と人差し指の間に2〜3cm程度のフロスを残すようにします

中指に巻くことで、親指と人差し指を使って繊細な操作ができるようになります。最初は少し慣れが必要ですが、練習を重ねるうちに自然にできるようになりますので、焦らず取り組んでみてください。

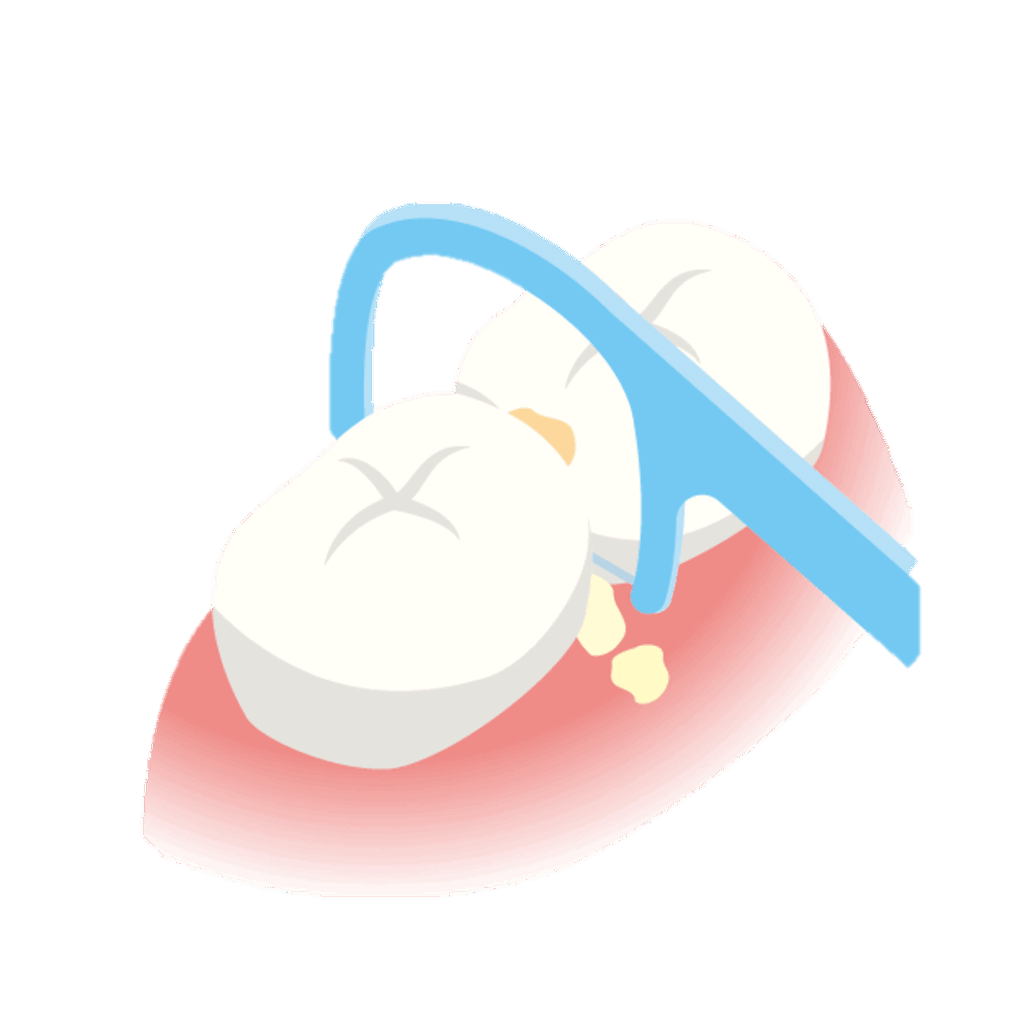

3.3 ステップ3:フロスを歯間に挿入するテクニック

フロスを歯間に正しく挿入することは、効果的な清掃のためにとても重要です。無理に押し込むと歯茎を傷つける恐れがありますので、優しく丁寧に行いましょう。

挿入方法は以下の通りです:

- 両手の親指と人差し指でフロスを2〜3cm程度張った状態にします

- フロスを歯と歯の間に優しく「のこぎり動作」で少しずつ挿入します

- 歯茎の中1-2mmほどまで入れるのが理想的です

3.3.1 歯間が狭い場合の対処法

歯並びによっては歯間が狭く、フロスが入りにくい場合があります。そのような場合は:

- ワックスコーティングされたフロスを使用する

- テープ型の平らなフロスを試してみる

- より細いフロスを選ぶ

無理に挿入しようとせず、適切なタイプのフロスを選ぶことが重要です。それでも難しい場合は、歯科医院で相談してみましょう。

3.4 ステップ4:C字を描くように動かす

フロスが歯間に入ったら、ただ上下に動かすだけでなく、「C字」を描くように使うことが効果的です。これにより、歯の表面の湾曲に沿って汚れを取り除くことができます。

C字テクニックの手順:

- フロスを歯の側面に沿わせます

- 歯を包み込むようにC字型にフロスをカーブさせます

- 汚れをかき出すように、優しく上下に2〜3回動かします

3.5 ステップ5:両隣の歯をクリーニングする

歯間に入れたフロスで、両側の歯をそれぞれ丁寧にクリーニングすることが重要です。片側だけではなく、必ず両方の歯の側面を清掃しましょう。この丁寧な作業が虫歯や歯周病の予防に大きく貢献します。

| 注意点 | 理由 | 対策 |

|---|---|---|

| 力加減に注意 | 強すぎると歯茎を傷つける | 優しく操作する |

| 両方の歯を確実に | 片側だけだと汚れが残る | 片側ずつ意識して行う |

| 歯と歯茎の境目も | 汚れが溜まりやすい場所 | C字型で歯茎の縁にも当てる |

ポイント:歯間には2つの歯の側面があることを忘れずに、両方をしっかりケアしましょう。

3.6 ステップ6:フロスを清潔に保ちながら全ての歯間をケア

全ての歯間をケアする際、使用中のフロスは徐々に汚れていきます。効果的なクリーニングを続けるためには、フロスの清潔な部分を使用しましょう。

清潔なフロスを維持する方法:

- 歯間ごとにフロスを指から少し巻き戻し、新しい部分を使用します

- 使用した部分を中指から解き、もう片方の中指に巻き取ります

- これを繰り返しながら全ての歯間をケアします

全ての歯間を効率よくケアするには、順序立てて行うことがおすすめです。たとえば、上の奥歯から始めて前歯へ、そして反対側の奥歯へと進み、同様に下の歯も行うという順序です。

慣れないうちは鏡を見ながら行うと、どの部分をケアしたか確認しやすくなります。全部で28本(親知らずを除く)の歯があり、歯間は27か所あることになります。一つ一つ丁寧にケアしましょう。

3.7 ステップ7:使用後のケアと保管方法

使い終わったフロスは適切に処分し、次回のために道具をきちんと保管することも大切です。

使用後の処理方法:

- 使用済みのフロスはゴミ箱に捨てます(トイレには流さないでください)

- フロスホルダーを使用している場合は、水でよく洗い流し乾かします

- フロスケースは清潔な場所に保管します

フロスホルダーは定期的に交換することをおすすめします。特に持ち手付きの使い捨てタイプは、数回使用したら新しいものに交換しましょう。また、家族間でのフロスの共有は避けてください。歯周病の原因となる細菌が移る可能性があります。

詳しい使い方の動画は、フロアフロスの商品ページに掲載されています。糸巻きフロスは、使い始めは慣れないものです。ぜひご参考になさってください。

7つのステップをマスターして、毎日のデンタルフロスケアを習慣にしましょう。

デンタルフロスの使用に慣れてきたら、次回の歯科検診で歯科医師や歯科衛生士に使い方をチェックしてもらうことをおすすめします。プロからのアドバイスでより効果的なフロスケアが可能になり、きっとお口の健康が向上し、爽やかな毎日を送ることができますよ。

患者様一人ひとりにとって

最適な治療プランをご提案いたします。

まずはお気軽にご相談ください。

4. デンタルフロスを使うタイミングと頻度

デンタルフロスの効果を最大限に発揮するには、適切なタイミングと頻度で使用することが大切です。毎日の習慣にすることで、口内環境が大きく改善されるはずです。

4.1 1日に必要なフロスの使用回数

「デンタルフロスは1日何回使えばいいの?」という質問をよくいただきます。結論からお伝えすると、理想的には1日1回以上の使用が推奨されています。もちろん、毎食後に使用できればさらに効果的ですが、まずは1日1回の習慣化を目指しましょう。

頻度を増やせば増やすほど効果的ですが、まずは無理なく続けられる習慣づくりが大切です。「完璧にできなくても、毎日少しでもフロスをする」という考え方で始めてみてください。

4.2 就寝前のフロスケアの重要性

「1日1回だけフロスするなら、いつがベスト?」という質問に対する答えは明確です。就寝前のフロスケアが最も効果的です。その理由はいくつかあります。

4.3.1 就寝中は唾液量が減少

人は睡眠中、唾液の分泌量が大幅に減少します。唾液には自浄作用や抗菌作用があるため、唾液が少ない就寝中は細菌が増殖しやすくなります。寝る前にフロスで歯間の食べかすや細菌を除去しておくことで、細菌の増殖を抑制できます。

4.3.2 1日の食事の汚れをまとめて除去

就寝前のフロスケアでは、1日の食事で歯間に詰まった食べかすをすべて除去できます。これにより、一晩中食べかすが歯の間に残ることを防ぎ、むし歯や歯周病のリスクを大幅に減らすことができます。

さらに、就寝前のケアは時間的にもゆとりを持って行えることが多いため、丁寧にフロスを使用することができます。忙しい朝よりも、リラックスした夜の時間帯のほうがじっくりとオーラルケアに取り組めることも大きなメリットです。

4.3.3 フロスのタイミングと生活習慣の関係

生活習慣に合わせたフロスのタイミングも考えてみましょう:

| タイミング | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 朝起きた直後 | 1日を清潔な口内環境で始められる | 時間に余裕がない場合が多い |

| 昼食後 | 外出先でも食べかすをすぐに除去できる | 外出先では実施しづらい場合がある |

| 夕食後 | 食べかすが柔らかいうちに除去できる | 夕食後にさらに間食することが多い場合は効果が限定的 |

| 就寝前 | 1日の汚れをまとめて除去、唾液減少時の細菌増殖を防ぐ | 疲れていると丁寧にできない場合がある |

忙しい方は、フロスホルダーを活用するなど、ライフスタイルに合わせた工夫をしてみてください。

4.3.4 習慣化するためのコツ

デンタルフロスの使用を習慣化するためのコツをいくつかご紹介します:

- 歯ブラシの近くにフロスを置いて目に見える状態にする

- スマートフォンのリマインダーや健康管理アプリを活用する

- 最初は前歯など簡単な部分だけでも毎日続ける

- 家族と一緒にフロスの時間を設けて励まし合う

新しい習慣を身につけるには約21日かかると言われています。まずは3週間、毎日フロスを使う習慣をつけてみましょう。その後は自然と体が覚えて、フロスをしないと気持ち悪く感じるようになります。

フロスは使い始めこそ少し面倒に感じるかもしれませんが、習慣化すれば数分で終わる簡単なケアです。この小さな習慣が、将来のお口の健康を大きく左右します。ぜひ今日から一緒に始めましょう!

患者様一人ひとりにとって

最適な治療プランをご提案いたします。

まずはお気軽にご相談ください。

5. デンタルフロスの使い方で多い間違いと注意点

デンタルフロスは毎日の口腔ケアに欠かせないアイテムですが、正しく使わないと効果が半減したり、お口の健康を損なうことがあります。ここでは、多くの方が陥りがちな間違いと、効果的に使うための注意点をご紹介します。

5.1 力の入れ過ぎによる歯茎のダメージを防ぐ

デンタルフロスを使う際、最も多い間違いの一つが「力の入れ過ぎ」です。歯垢をしっかり取りたいという気持ちから、ついつい力を入れてしまいがちですが、これは歯茎を傷つける原因になります。

デンタルフロスは優しく使うことが基本です。強く引っ張ったり、勢いよく歯間に挿入したりすると、歯茎を傷つけて出血を引き起こす可能性があります。

5.1.1 正しい力加減のポイント

フロスを使うときは、次のポイントを意識して適切な力加減を心がけましょう:

- 歯と歯の間に優しく滑らせるように入れる

- 歯茎を傷つけないよう、歯の表面に沿ってゆっくり動かす

- 歯間に無理に押し込まず、少しずつ動かしながら挿入する

- フロスがスムーズに入らない場合は、前後に少しずつ揺らしながら入れる

5.2 出血が起きた場合の対処法

初めてフロスを使う方や、しばらく使っていなかった方が再開した場合、歯茎から出血することがあります。これは必ずしも異常ではありませんが、適切に対処することが大切です。

軽度の出血は、歯茎に軽い炎症(歯肉炎)がある場合によく見られる症状です。多くの場合、正しいフロスの使用を続けることで、数日から1週間程度で改善していきます。

5.2.1 出血時の対応と判断基準

デンタルフロス使用時の出血に関する対応方法をご紹介します:

- 優しく口をすすいで出血を確認する

- 出血が軽度で、すぐに止まる場合は様子を見る

- フロスの使い方を見直し、より優しく行う

- 毎日継続することで歯茎の状態が改善していくのを確認する

- 2週間以上改善が見られない場合や、出血が増える場合は歯科医院を受診する

ロス使用開始時の軽度の出血は、継続使用によって歯茎の健康が改善するにつれて減少・消失するケースが多いとされています。ただし、次のような場合は歯科医院での診察をお勧めします:

- 出血が止まらない、または増加する

- 痛みを伴う出血がある

- 歯茎が赤く腫れている

- 口臭が強くなった

- 歯がグラグラする感覚がある

患者様一人ひとりにとって

最適な治療プランをご提案いたします。

まずはお気軽にご相談ください。

5.3 フロスが引っかかる原因と対策

デンタルフロスを使っていると、歯と歯の間に引っかかってしまうことがあります。これには主に以下のような原因が考えられます:

- 詰め物や被せ物の接合部分が粗い

- 歯と歯の間に小さな隙間がある

- 歯垢や歯石が固着している

- 虫歯が進行している

フロスが引っかかったら、無理に引き抜こうとせず、前後に優しく動かしながら、歯の側面に沿ってスライドさせるように取り出しましょう。また、歯科検診の際には、フロスが引っかかる部分を確認してもらうようにしましょう。

5.4 フロスホルダーの使用に関する注意点

使いやすさから人気のフロスホルダーですが、使い方によっては効果が半減することもあります。

フロスホルダーを使う際の最大の注意点は、固定されたフロスでは通常のフロスのようにC字型に沿わせることが難しい点です。そのため、できるだけ歯の形に合わせて角度を調整しながら使用することが重要です。

フロスホルダーは従来のフロスに比べて使用頻度が高いという結果が出ています。使いやすさから継続率が高まるため、正しく使えば効果的なツールと言えるでしょう。一方、力の入れ過ぎに特に注意が必要です。通常のフロスよりも力が入りやすいため、歯茎を傷つけないよう優しく操作しましょう。

5.5 フロス使用後の口のすすぎ方

デンタルフロスで取り除いた歯垢や食べカスは、口内に残っていることがあります。使用後は適切にすすぐことで、より清潔な状態を保つことができます。

フロス使用後は、水でしっかりとすすぐことで、浮き上がった歯垢や食べカスを洗い流すことができます。特に奥歯の周辺は食べカスが残りやすいので、意識してすすぐことが大切です。

このように、デンタルフロスは正しい使い方を身につけることで、より効果的に、そして安全に使用することができます。最初は少し難しく感じるかもしれませんが、日々の習慣として続けることで、お口の健康を長く保つことができるでしょう。何か不安な点があれば、私たちルミライズ歯科東中野へご相談ください。

6. まとめ

デンタルフロスは、歯ブラシでは届きにくい歯と歯の間の汚れをしっかり取り除く、毎日のケアに欠かせないアイテムです。毎日の使用で、虫歯や歯周病のリスクを大幅に減らすことができます。それだけでなく、口臭対策や見た目の清潔感アップにも効果的です。

正しいデンタルフロスの使用は、健康な歯と笑顔を守る大切な習慣です。最初は少し面倒に感じるかもしれませんが、習慣化すれば数分で済む簡単なケアです。正しい使い方と自分に合ったフロスを選ぶことで、フロス初心者の方でも安心して始められますし、就寝前の習慣として取り入れると、より高い効果が期待できます。

まずは今日から、1日1回のフロスケアを始めてみませんか?ぜひ毎日の歯磨きルーティンに取り入れて、いつまでも健康な歯を保ちましょう。ご自身の口腔内にあった使い方やアドバイスは、ルミライズ歯科東中野がいたします!定期検診でお待ちしております。