鏡を見ている時、歯茎の内側に硬いできものを見つけて、心配になったことはありませんか?もしかすると、それは「骨隆起」かもしれません。この記事では、多くの場合気づかないうちにできてしまっている骨隆起について、症状や原因、日常生活への影響、そして効果的な対策まで詳しく解説します。

実は骨隆起は珍しいものではなく、口腔内にある方は少なくありません。ほとんどの場合は治療の必要がないものの、サイズが大きくなると食事や会話に支障をきたすことも。しかし適切な知識があれば、不安なく対処することができます。

この記事を読むことで、骨隆起について正しく理解し、必要なときに適切な専門家に相談する判断基準が身につきます。安心して日常生活を送るためのヒントをご紹介していきましょう。ご自身のお口の中にあるできものが骨隆起か知りたい方、対策したい方は、中野区の歯医者、ルミライズ歯科東中野へご相談ください。

1. 骨隆起とは?基本的な知識

お口の中に硬いでこぼこはありませんか?それは「骨隆起」かもしれません。突然気づくと不安になりますが、実はよくある現象なんです。この章では口腔内骨隆起の基本情報をわかりやすくご紹介します。

1.1 骨隆起の定義と特徴

骨隆起(こつりゅうき)とは、お口の中の骨が部分的に過剰に成長して盛り上がった状態を指します。医学的には「骨隆起症」や「骨外骨症」とも呼ばれています。

主な特徴としては以下のようなものがあります:

- 通常は硬くて表面が滑らか

- ゆっくりと成長することが多い

- 多くの場合は痛みを伴わない

- 上顎や下顎の内側や外側に現れる

骨隆起自体は病気ではなく、体の正常な変化の一つとされています。ただし、大きくなりすぎると日常生活に支障をきたすことがあります。

患者様一人ひとりにとって

最適な治療プランをご提案いたします。

まずはお気軽にご相談ください。

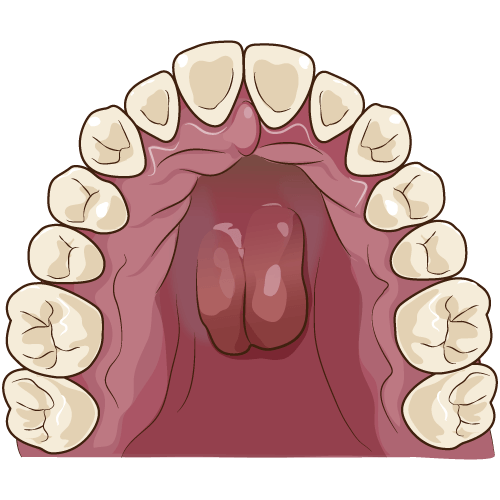

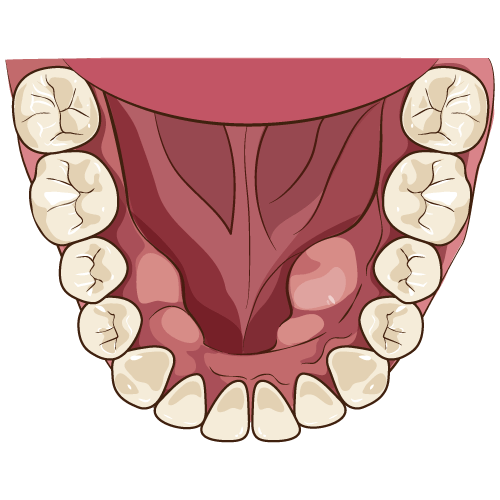

1.2 発生しやすい部位と種類

骨隆起は主に3つの種類に分けられ、それぞれ発生する場所が異なります。

| 種類 | 発生部位 | 特徴 |

|---|---|---|

口蓋隆起(こうがいりゅうき) | 上あごの中央部(硬口蓋) | 最も一般的な骨隆起。上顎の真ん中に丸く盛り上がる |

下顎隆起(かがくりゅうき) | 下あごの舌側(内側) | 舌の横、下の歯の内側の歯ぐきに沿って現れる |

歯槽隆起(しそうりゅうき) | 上下の歯を支えている歯槽骨 | 上下の内側・外側の歯ぐきに現れる |

1.3 骨隆起の一般的な出現率

骨隆起は思っているよりも一般的な現象です。日本人における出現率は10〜20%程度と言われています。特に女性に多く、男性の2倍というデータもあります。

また、年齢による違いもあります:

- 子供ではほとんど見られない

- 30代から膨らみ始めることが多い

- 40〜60代が最も目立ちやすくなる

- 稀に20代で膨らんでいる方がいる

1.3.1 骨隆起に気づくタイミング

骨隆起は多くの場合、ゆっくりと成長するため、いつの間にかできていることが多いです。小さいうちは特に症状がないため気づかないことも珍しくありません。多くの方は以下のようなきっかけで骨隆起に気づきます:

- 鏡で口の中を見たとき偶然発見する

- 舌や指で触れて異常を感じる

- 歯科検診で歯科医師に指摘される

- 入れ歯を作る際に問題となる

- 口内炎ができて痛みを感じたときに気づく

骨隆起は、治療が必要ないケースがほとんどです。しかし、大きさや場所によっては日常生活に支障をきたすこともあります。心配な場合は、早めにルミライズ歯科東中野へご相談ください。

2. 骨隆起が発生する原因と影響因子

2.1 遺伝的要因との関連性

骨隆起は、実は遺伝的な要素が関わっていることがわかっています。ご家族の中で同じような症状がある場合、それは遺伝的な傾向を示しているかもしれません。

民族や人種によっても発生率に差があり、アジア系の方々では他の人種と比較して発生率がやや高いことが知られています。

2.2 咬合力や噛み合わせの問題

過度な咬合力(噛む力)が歯を通じて顎の骨に伝わると、骨は圧力に対応するために厚くなり隆起を形成することがあります。中でも、最も一般的な原因は、歯ぎしり・食いしばりです。

また、噛み合わせのバランスが悪い場合、特定の部分に過剰な力がかかることで、その部分に骨隆起が発生しやすくなります。例えば、以下にあてはまる場合には注意が必要です。:

- 歯並びの不調和

- 失った歯を放置している

- 不適合な入れ歯やかぶせものがある

- 硬い食べ物を好んで食べる習慣がある

2.3 加齢による影響

年齢を重ねるにつれて、骨隆起が発生したり大きくなったりする傾向があります。これは自然な加齢現象の一部と考えられています。一方で、成長が止まることもあります。個人の体質や生活習慣によって進行速度は異なります。

ご自身の状態が気になる場合は、ルミライズ歯科東中野へお気軽にご相談ください。早期に適切な対応を行うことで、骨隆起の成長を遅らせたり、症状を軽減できる可能性が高まります。

患者様一人ひとりにとって

最適な治療プランをご提案いたします。

まずはお気軽にご相談ください。

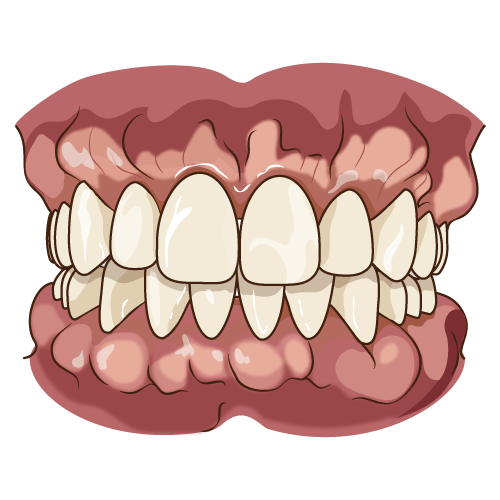

3. 骨隆起による日常生活への影響

骨隆起は、小さなものであれば気づかないことも多いですが、大きくなると日常生活のさまざまな場面で影響を及ぼすことがあります。

3.1 食事や会話への支障

骨隆起が大きくなると、まず影響を受けるのが毎日の食事です。骨隆起が粘膜を刺激して傷つけると、食事の際に痛みを感じたり、熱いものや冷たいもの、辛いものなどの刺激に敏感になったりすることがあります。また、硬い食べ物を噛む際に違和感を覚えることもあるでしょう。

舌の動きが制限されることで、しゃべりづらく、発音が不明瞭になることもあります。またこれにより、コミュニケーションに支障をきたす場合もあります。

3.2 入れ歯(義歯)装着時の問題点

口腔内に骨隆起があると、入れ歯(義歯)の装着や調整に大きな影響を与えることがあります。骨隆起がある場合、その部分を避けるように義歯を設計する必要があるため、義歯の安定性や快適性が損なわれることがあるのです。

骨隆起に義歯が当たると、圧迫による痛みや粘膜の炎症を引き起こすことがあります。そのため、義歯の調整が難しくなり、結果として義歯を使用しない、または使用を中断してしまうケースも見られます。

義歯を使用できないと、食事の質が低下し、栄養摂取に影響を及ぼす可能性があります。また、発音にも影響するため、社会生活にも支障をきたすことがあるのです。

3.3 心理的・社会的影響

口腔内骨隆起による影響は身体的なものだけではありません。特に大きな骨隆起がある場合、見た目や機能面での不安から心理的な負担を感じる方も少なくありません。

例えば、以下のような心理的・社会的影響が考えられます:

- お口の中に異物感を常に感じることによる不快感

- 見た目を気にして人前で大きく口を開けることへの抵抗感

- 食事や会話に支障が出ることでの社交的な場面での不安

- 「何か病気ではないか」という不安や心配

骨隆起が大きい場合、舌でつい触れてしまうことで常に意識してしまい、精神的なストレスとなることもあります。こうした心理的な影響は、生活の質(QOL)の低下につながることがあります。

口腔内の異常に気づいたときは、不安を抱え込まずに歯科医院で相談することをおすすめします。

3.4 放置した場合のリスク

骨隆起の多くは緩やかに成長し、すぐに処置が必要なものではありません。しかし、放置することで徐々に大きくなり、痛みが取れない、義歯が合わないなどの症状がある場合は、外科処置を検討することもあります。定期的に歯科医院で経過観察を行い、日常生活に影響が出始めたら早めに相談することがおすすめです。

4. 骨隆起の効果的な対策と治療法

口腔内に違和感を感じたり、お食事の際に不便を感じたりしている方の中には、骨隆起が原因かもしれないケースがあります。この章では、骨隆起への対応方法や治療法について詳しくご紹介します。

4.1 経過観察が適切なケース

骨隆起は、必ずしも全てのケースで治療が必要というわけではありません。実際、多くの場合は経過観察で十分なことも多いのです。

骨隆起が小さく、日常生活に支障がない場合は、無理に治療を行わず、定期的な歯科検診で様子を見ていくことが一般的です。特に次のようなケースでは、経過観察が選択されることが多いでしょう:

- 骨隆起が小さく成長が緩やか

- 痛みや不快感がない

- 食事や会話に支障がない

- 義歯を使用していない、または義歯との干渉がない

経過観察を選択した場合でも、定期的な歯科検診をお勧めします。3〜6ヶ月に一度程度の検診で、骨隆起の大きさや状態に変化がないかチェックしてもらうことで、必要に応じて適切な対応ができます。

患者様一人ひとりにとって

最適な治療プランをご提案いたします。

まずはお気軽にご相談ください。

4.1.1 生活習慣の見直し

以下のような生活習慣の見直しも骨隆起による不快感の軽減に役立ちます:

- ストレスを減らす工夫をする(ストレスは歯ぎしりや食いしばりの原因になることがあります)

- 姿勢を正す(悪い姿勢は顎への負担を増やします)

- 十分な睡眠をとる(睡眠不足は歯ぎしり・食いしばりを悪化させることがあります)

- 定期的なリラクゼーション(顎の緊張を和らげるのに役立ちます)

4.2 ナイトガード(マウスピース)の活用

特に夜間の歯ぎしりなどが原因で骨隆起に不快感がある場合は、歯科医師に相談して専用のナイトガードというマウスピースを作製してもらうことをおすすめします。これにより:

- 骨隆起への過度な圧力を分散させる効果があります

- 舌や頬粘膜が骨隆起に当たることによる刺激を軽減できます

- 夜間の歯ぎしりによる骨隆起への負担を減らせます

マウスピースには市販のものもありますが、歯科医院で口腔内に合わせて作製したオーダーメイドのものが最も適合性が高く、効果的です。

4.3 マウスピース矯正

骨隆起の原因に、噛み合わせの不具合がある場合は、マウスピース矯正にて噛み合わせを整えることも効果的です。

マウスピース矯正は、従来のワイヤー矯正と比べて目立ちにくく、取り外しができるため、日常生活への負担が少ないのが特徴です。また、口腔内を清潔に保ちやすく、骨隆起がある方にも優しい治療方法です。矯正を行うことで次のようなメリットがあります:

- 咬合力が適切に分散され、局所的な骨への負担を軽減できる

- 歯並びや噛み合わせのバランスが整い、将来的な骨隆起の進行予防にもつながる

- 噛み合わせ由来の歯ぎしり・食いしばりの改善が期待できる

噛み合わせに違和感がある方や、骨隆起の原因が噛み合わせに関係していると考えられる場合には、マウスピース矯正も一つの選択肢として検討してみてはいかがでしょうか。ご興味のある方は、ルミライズ歯科東中野までお気軽にご相談ください。

4.4 外科的治療の適応と手術方法

骨隆起が大きく成長し、日常生活に支障をきたす場合や、義歯の装着が困難な場合には、外科的な治療が検討されます。手術が検討される主なケースは次のとおりです:

- 骨隆起が大きく、食事や会話に支障がある

- 義歯製作や装着の障害になっている

- 骨隆起部分に繰り返し外傷や潰瘍ができる

- 痛みや不快感が持続している

手術の基本的な流れは、局所麻酔を行い、骨隆起の部分の粘膜を切開して骨を露出させ、骨を削り取った後、粘膜を縫合するというものです。日帰りで行われることが多く、入院が必要になることは稀です。

手術方法は、骨隆起の大きさや位置、患者さんの状態などによって、歯科医師が最適な方法を選択します。全身疾患や服用中の薬がある場合などは、総合病院に紹介状を出し、より安全な管理の元行う場合もあります。

骨隆起との付き合い方は人それぞれですが、適切なケアと工夫で多くの不快感は軽減できます。最も効果的な対策は、歯科医院での定期検診を継続して受けることです。歯や歯茎だけでなく、骨隆起を含む口腔内の状態をしっかりと確認してもらうことで、適切なタイミングで適切な治療を受けることにつながります。

5. 骨隆起の予防は可能か?

「口の中にできる骨の出っ張りは予防できるの?」という質問をよく受けます。骨隆起を完全に予防することは難しいですが、リスクを減らしたり、早期発見することで対処がしやすくなります。

5.1 予防可能な要因と対策

骨隆起は遺伝的要素があるため、完全に予防することは難しいとされています。しかし、その進行や症状を緩和するための対策はいくつかあります。

5.1.1 噛み合わせの改善

過度な咬合力(歯を噛み合わせる力)は骨隆起の成長を促進する可能性があります。特に歯ぎしりや食いしばりの習慣がある方は注意が必要です。

歯ぎしり対策としては、就寝時にマウスピースを装着することが効果的です。歯科医院で自分の歯に合わせたマウスピースを作製してもらうことで、歯への負担を軽減できます。日中の食いしばりに気づいたら、意識的に顎の力を抜くよう心がけましょう。リラックスした状態では、上下の歯は軽く離れているのが自然な状態です。

マウスピース矯正を用いて、噛み合わせの根本改善が必要なケースもあります。歯への負担を減らしながら噛み合わせを整えていくことができるので、目立ちにくい装置で歯を守りながら美しい噛み合わせと歯並びを手に入れることができます。

5.1.2 バランスの良い食生活

和食を中心としたバランスの良い食生活と、よく噛んで食べることを心がけましょう。

骨や歯の健康を維持するためには、カルシウムやビタミンDなどの栄養素が重要です。骨や歯を強くする栄養素を積極的に摂ることで、間接的に骨隆起の予防につながります。

5.1.3 ストレス管理

ストレスが歯ぎしりや食いしばりを誘発することがあります。日常的なストレス管理は、間接的に口腔内骨隆起の予防につながる可能性があります。

リラクゼーション法や適度な運動、十分な睡眠などを心がけましょう。特に就寝前にリラックスする時間を設けることで、睡眠中の歯ぎしりが軽減されることもあります。

5.2 定期的な歯科検診の重要性

口腔内骨隆起は、ゆっくりと時間をかけて形成されるため、自覚症状がなく気づかないことも少なくありません。定期的な歯科検診を受けることで、早期発見・早期対応が可能になります。

定期的に歯科検診を受けている方は、そうでない方に比べて歯の喪失リスクが低いだけでなく、口腔内のトラブルに早期に対応できる傾向があります。

3〜6ヶ月に一度の歯科検診習慣は、口腔内の小さな変化に気づくための最も効果的な方法です。歯の健康だけでなく、口腔粘膜や顎骨の状態もチェックしてもらいましょう。

5.2.1 プロフェッショナルケアの利点

定期的な歯科検診では、歯石除去や専門的なクリーニングも行われます。これにより、歯周病予防になるだけでなく、口腔内全体の健康状態を維持することができます。

また、歯科医師や歯科衛生士からの適切なアドバイスを受けることで、自宅でのセルフケアの質も向上します。正しいブラッシング方法や、自分に合った口腔ケア用品の選び方なども相談できます。

患者様一人ひとりにとって

最適な治療プランをご提案いたします。

まずはお気軽にご相談ください。

5.3 早期発見のメリット

口腔内骨隆起は、小さいうちは特に症状がないことが多いですが、大きくなるにつれて様々な問題を引き起こす可能性があります。早期発見には以下のようなメリットがあります。

5.3.1 経過観察しやすい

小さな骨隆起の段階で発見できれば、その後の成長ペースや変化を定期的に観察することができます。急激な変化があった場合には、より詳しい検査や対応を検討することができます。

5.3.2 心理的負担の軽減

突然、口の中に「硬いしこり」を見つけると不安になるものです。定期検診で早期に発見し、それが良性の骨隆起であると専門家から説明を受けることで、不必要な心配や不安を減らすことができます。

骨隆起は完全に予防することは難しいですが、早期発見と適切な対応により、快適な口腔環境を維持しやすくなります。気になる症状があれば、ルミライズ歯科東中野へ、ぜひお気軽にご相談ください。専門的な観点からアドバイスをいたします。

6. まとめ

お口の中に「硬いできもの」を見つけると不安になるものですが、それが骨隆起であれば、ほとんどの場合は心配いりません。ただし、成長した骨隆起が食事や会話、入れ歯の使用に影響を与える場合は、歯科医院にすみやかにご相談ください。

この骨隆起の原因は、歯ぎしり・食いしばりが最も多く、遺伝的要因や噛み合わせなどによっても発生します。「気になっているけれど放置している」「ご自身のお口の中のできものが何だかわからない」という方は、一度歯科医院で状態をチェックしてみませんか?ルミライズ歯科東中野では、丁寧な診察とわかりやすい説明を心がけています。安心して毎日を過ごすためにも、まずはお気軽にご相談ください。あなたの不安を、しっかりサポートいたします。