「歯ぐきから血が出る」「歯がグラグラする」といった症状があっても、「歯周病は口の中だけの問題」と考えている方は多いのではないでしょうか。しかし、実は歯周病は全身のさまざまな病気と深く関わっています。近年の研究により、歯周病が心疾患や糖尿病、認知症などの重大な病気のリスクを高めることが分かってきました。

歯周病は日本人の約8割が罹患・もしくは予備軍と言われる身近な病気ですが、だからこそ「たかが歯周病」と軽く考えてしまいがちです。しかし、歯周病をしっかりと治療し、予防することで、お口の健康だけでなく全身の健康も守ることができるのです。

中野区の歯医者「ルミライズ歯科東中野」が、歯周病と全身疾患の関係について詳しく解説し、皆さんが健康な毎日を送るためのヒントをお伝えします。

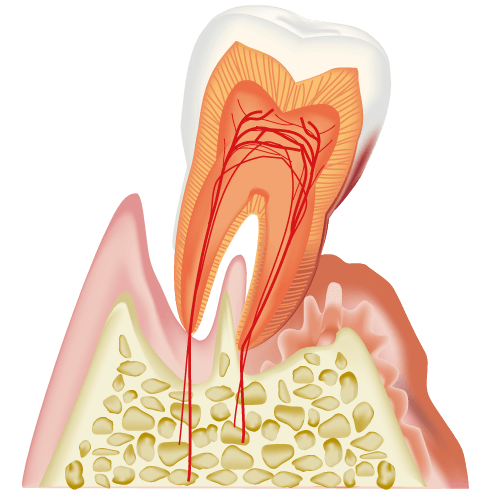

1. 歯周病とは?基本的な知識をおさらい

1-1. 歯周病の進行段階

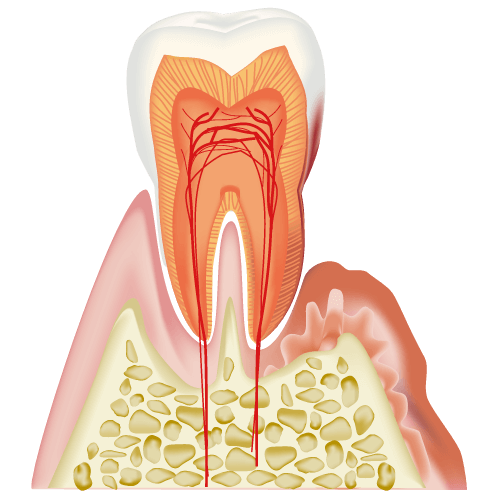

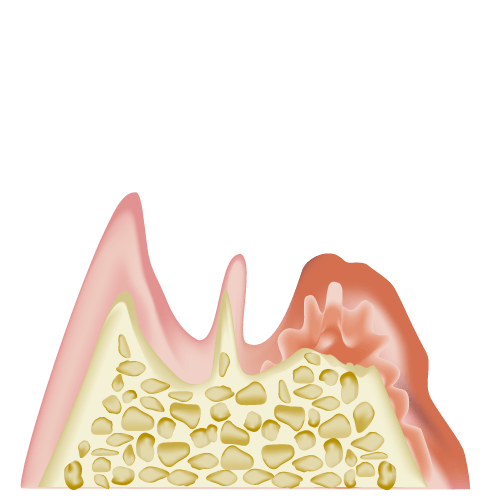

歯周病は、歯を支える組織(歯ぐき、歯槽骨など)が炎症を起こし、徐々に破壊されていく病気です。主に以下の段階で進行します。

| 段階 | 状態 | 主な症状 |

|---|---|---|

歯肉炎 | 歯ぐきの炎症のみ | 歯ぐきの腫れ、出血 |

軽度歯周炎 | 歯槽骨の軽度破壊 | 歯ぐきの腫れ、出血、軽い口臭 |

中等度歯周炎 | 歯槽骨の中程度破壊 | 歯ぐきの腫れ、出血、口臭、歯のぐらつき |

重度歯周炎 | 歯槽骨の重度破壊 | 強い口臭、歯のぐらつき、膿が出る |

歯周病は痛みなく進行することが多いため、気づいたときには重症化していることがよくあります。だからこそ、定期的な検診が重要なのです。

1-2. 歯周病の主な症状

歯周病の初期症状は見逃しやすいものばかりです。以下のような症状があれば、歯周病の可能性があります。

- 歯磨きのときに血が出る

- 歯ぐきが腫れている

- 歯ぐきが下がってきた

- 口臭が気になる

- 歯がグラグラする

- 歯と歯の間に食べ物が挟まりやすい

- 歯ぐきを押すと膿が出る

これらの症状は、歯周病菌が歯ぐきに炎症を起こしているサインかもしれません。放置すると、炎症が全身に広がり、さまざまな病気のリスクが高まります。

1-3. 歯周病になりやすい人の特徴

歯周病は誰にでも起こる可能性がありますが、特に以下のような方はリスクが高くなります。

- 歯磨きが不十分な方

- 喫煙される方

- 糖尿病の方

- 妊娠中の方

- ストレスが多い方

- 不規則な生活をしている方

- 歯ぎしりやくいしばりがある方

ルミライズ歯科東中野では、患者さん一人ひとりの生活習慣も踏まえながら、リスクや症状を丁寧に評価しています。

2. 歯周病と心疾患の深い関係

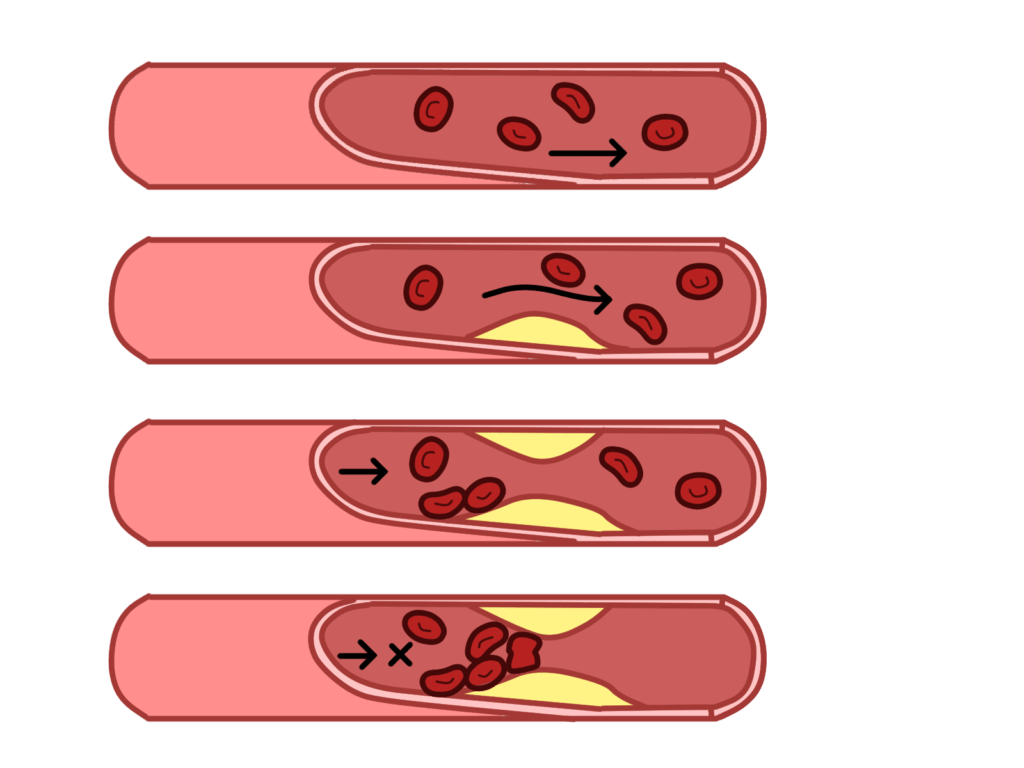

2-1. 歯周病菌が血管に与える影響

歯周病と心疾患の関係は、多くの研究で証明されています。歯周病菌が血管に入り込み、動脈硬化を促進することが分かっています。

歯周病になると、歯ぐきから出血しやすくなります。このとき、歯周病菌が血管に入り込み、血流に乗って全身に運ばれます。血管に入った歯周病菌は、血管の内側に炎症を起こし、動脈硬化を進行させるのです。

動脈硬化が進むと、血管が狭くなったり、血栓ができやすくなったりします。これが心筋梗塞や脳梗塞のリスクを高める原因となります。

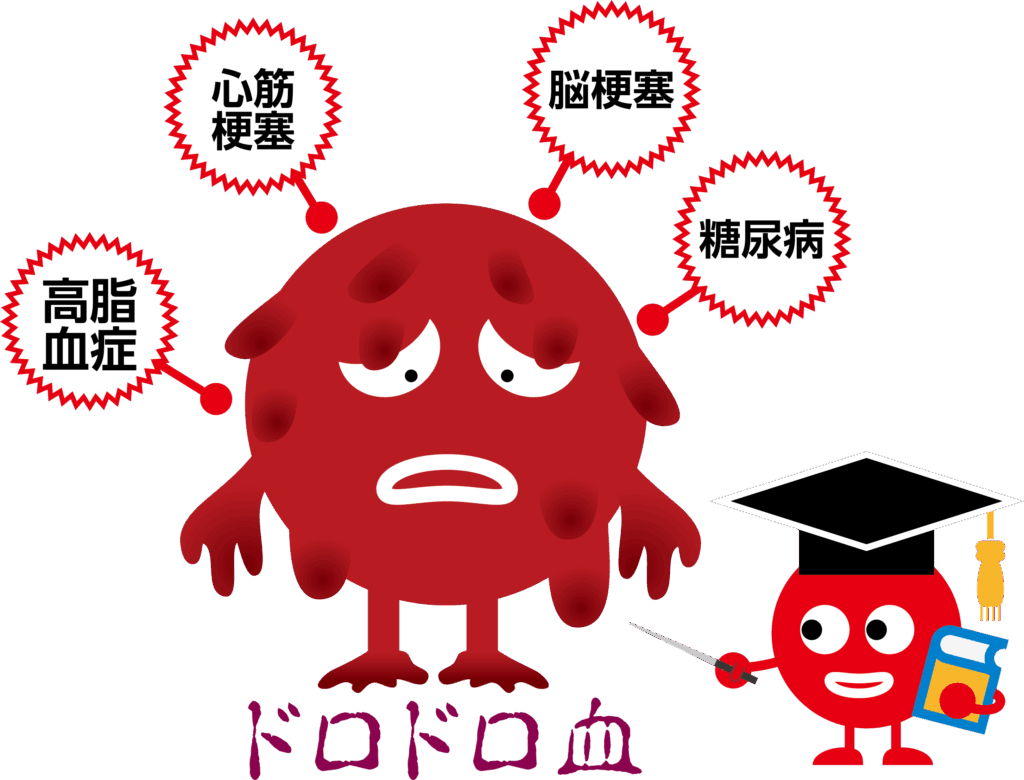

2-2. 心筋梗塞・脳梗塞のリスクが高まる理由

歯周病がある方は、以下のようなリスクが高まることが報告されています。

- 心筋梗塞のリスク:約2.8倍

- 脳梗塞のリスク:約2.5倍

これらの数字は、歯周病がいかに重大な病気のリスクファクターであるかを示しています。

歯周病菌は、血管内で炎症物質を放出し、血液をドロドロにします。また、血管の内側を傷つけることで、血栓ができやすい状態を作り出します。このような状態が続くと、心筋梗塞や脳梗塞のリスクが大幅に高まってしまいます。

2-3. 予防することで心疾患リスクを下げられます

しかし、逆に考えると、歯周病をしっかりと治療し予防することで、心疾患のリスクを大幅に下げることができます。

歯周病治療により、以下のような効果が期待できます。

- 血管内の炎症の軽減

- 血液の状態の改善

- 動脈硬化の進行抑制

- 血栓形成リスクの低下

定期的な歯科検診と適切な歯周病治療は、心疾患の予防にも直結する重要な健康管理です。

患者様一人ひとりにとって

最適な治療プランをご提案いたします。

まずはお気軽にご相談ください。

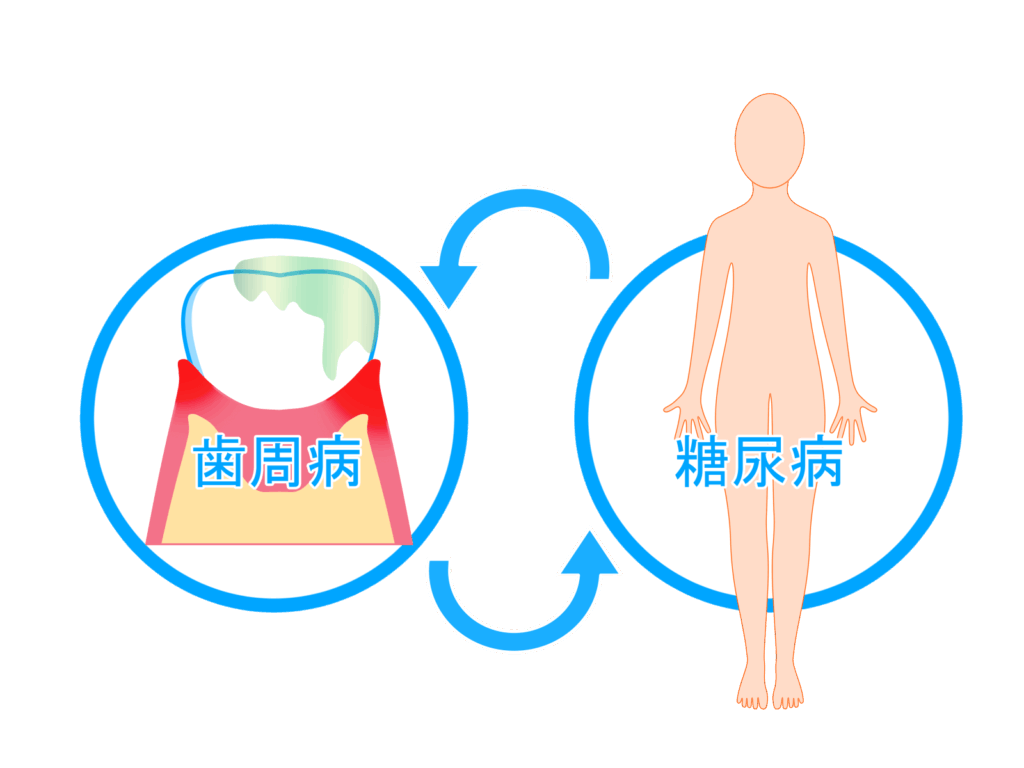

3. 歯周病と糖尿病の相互関係

3-1. 糖尿病が歯周病を悪化させるメカニズム

歯周病と糖尿病は、互いに悪影響を与える相互関係にあります。まず、糖尿病が歯周病を悪化させる理由を見てみましょう。

糖尿病の方は、以下のような理由で歯周病になりやすく、また悪化しやすくなります。

- 血糖値が高いと、歯ぐきの血管が傷つきやすい

- 免疫力が低下し、歯周病菌への抵抗力が弱まる

- 唾液の分泌量が減り、口の中が乾燥しやすい

- 傷の治りが遅くなる

糖尿病がコントロールできていない方は、歯周病のリスクが3倍高いという報告もあります。

3-2. 歯周病が糖尿病を悪化させる理由

一方で、歯周病も糖尿病を悪化させます。歯周病による炎症は、インスリンの働きを阻害し、血糖値のコントロールを困難にします。

歯周病菌が産生する毒素は、以下のような影響を与えます。

- インスリンの効果を低下させる

- 血糖値を上昇させる

- 炎症性物質を全身に放出する

- 糖尿病の合併症を促進する

歯周病がある糖尿病患者さんは、歯周病のない方と比べて血糖値のコントロールが困難になることが分かっています。

3-3. 両方を同時に管理することの重要性

歯周病と糖尿病は密接に関連しているため、両方を同時に管理することが重要です。

歯周病治療により、以下のような効果が期待できます。

- HbA1c値(血糖値の指標)の改善

- インスリンの効果の向上

- 糖尿病合併症の予防

- 血管の健康状態の改善

ルミライズ歯科東中野では、糖尿病をお持ちの患者さんには、必要に応じて主治医の先生と連携しながら治療を進めています。

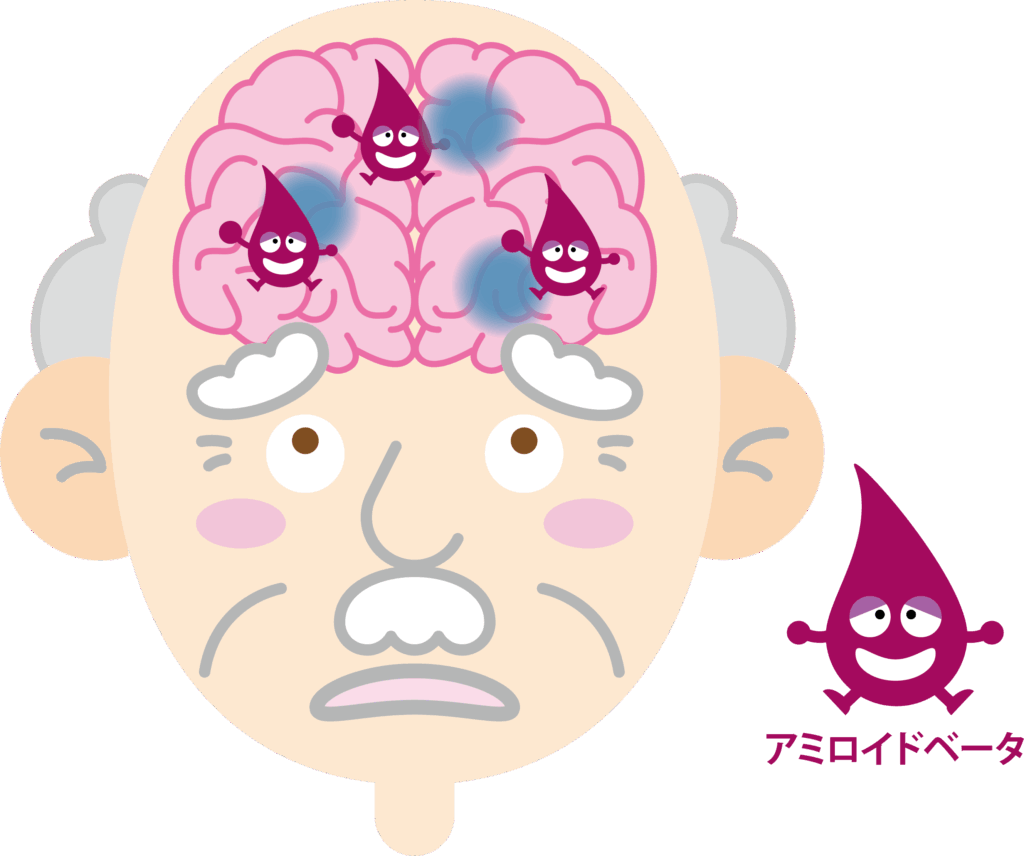

4. 歯周病と認知症の意外な関係

4-1. 最新研究で分かってきた認知症との関連

近年の研究により、歯周病と認知症の間にも深い関係があることが分かってきました。これは多くの方にとって意外な発見かもしれません。

九州大学の研究では、歯周病菌が脳内でアルツハイマー病の原因物質であるアミロイドβの蓄積を促進することが確認されました。

また、残存歯数と認知症発症リスクの関係を調べた研究では、以下のような結果が報告されています。

- 20本以上歯がある方を1とした場合

- 10〜19本の方:認知症リスクが約1.6倍

- 0〜9本の方:認知症リスクが約1.9倍

4-2. 歯周病菌が脳に与える影響

歯周病菌は、以下のような経路で脳に影響を与えると考えられています。

- 血流を通じて脳に到達

- 脳血管に炎症を起こす

- アミロイドβの蓄積を促進

- 脳の神経細胞を傷つける

P.gingivalis(ポルフィロモナス・ジンジバリス)という歯周病菌は、実際にアルツハイマー病患者さんの脳から検出されています。

患者様一人ひとりにとって

最適な治療プランをご提案いたします。

まずはお気軽にご相談ください。

4-3. 将来の認知症予防につながる歯周病ケア

歯周病をしっかりと治療し、予防することで、将来の認知症リスクを下げることができる可能性があります。

歯周病予防による認知症予防効果として、以下が期待されています。

- 脳内炎症の抑制

- アミロイドβ蓄積の抑制

- 脳血管の健康維持

- 認知機能の維持

お口の健康を維持することが、将来の認知症予防にもつながる可能性があるのです。

5. その他の全身疾患との関係

5-1. 妊娠・出産への影響

歯周病は妊娠中の女性にも大きな影響を与えます。妊娠中は女性ホルモンの変化により、歯周病が悪化しやすくなります。

歯周病がある妊婦さんは、以下のリスクが高まることが報告されています。

- 早産のリスクが約7倍

- 低出生体重児のリスクが約7.5倍

妊娠中の歯周病治療は安全に行うことができます。むしろ、安全な出産のためにも歯周病治療は重要です。

5-2. 誤嚥性肺炎のリスク

高齢者にとって特に注意が必要なのが誤嚥性肺炎です。歯周病菌が唾液と一緒に気管に入ることで、肺炎を起こすリスクが高まります。

誤嚥性肺炎は、以下のような方に起こりやすいと言われています。

- 高齢者

- 脳梗塞の既往がある方

- 認知症の方

- 嚥下機能が低下している方

お口の中を清潔に保つことで、誤嚥性肺炎のリスクを大幅に下げることができます。

5-3. 骨粗鬆症との関連

歯周病と骨粗鬆症の関係も注目されています。両方とも骨が失われる病気であり、共通のリスクファクターがあります。

骨粗鬆症の方は歯周病が進行しやすく、歯周病の方は骨粗鬆症のリスクが高いことが分かっています。

これは、以下のような理由によるものです。

- 全身の骨密度低下が歯槽骨にも影響

- 女性ホルモンの減少が両方の病気に関係

- 炎症性物質が骨の破壊を促進

6. 歯周病を予防・改善する方法

6-1. 毎日のセルフケアのポイント

歯周病の予防と改善には、毎日のセルフケアが最も重要です。効果的なセルフケアのポイントをご紹介します。

正しい歯磨きの方法

- 歯ブラシは鉛筆を持つように軽く握る

- 歯と歯ぐきの境目を意識して磨く

- 1本ずつ丁寧に磨く

- 軽い力で小刻みに動かす

- 1回の歯磨きに3分以上かける

歯間清掃用具の使用

- デンタルフロス:歯と歯の間の汚れを除去

- 歯間ブラシ:歯と歯の間の隙間が大きい場合に使用

- ワンタフトブラシ:磨きにくい部分の清掃に使用

口腔内環境を整える

- 殺菌効果のある洗口液の使用

- 十分な水分摂取

- 規則正しい食生活

- 禁煙・禁酒

6-2. 定期検診の重要性と当院の取り組み

セルフケアだけでは、すべての歯周病菌を除去することはできません。定期的な歯科検診とプロフェッショナルケアが不可欠です。

定期検診の効果

- 早期発見・早期治療

- 歯石の除去

- 磨き残しのチェック

- 歯磨き指導

- 全身疾患のリスク評価

ルミライズ歯科東中野での取り組み

- 丁寧な歯周病検査

- 患者さん一人ひとりに合わせた治療プラン

- 継続的なメンテナンス体制

- 必要に応じて、かかりつけ医との連携による総合的な健康管理

一般的に、歯周病の方は3〜4か月に一度の定期検診をおすすめしています。

6-3. 生活習慣の見直しと継続的なサポート

歯周病の予防と改善には、生活習慣の見直しも重要です。以下の点を意識してみてください。

食生活の改善

- バランスの良い食事

- 糖分の摂取を控える

- よく噛んで食べる

- 間食を控える

生活習慣の改善

- 十分な睡眠

- 適度な運動

- ストレス管理

- 禁煙

歯周病治療は長期にわたる場合が多いため、継続的なサポートが重要です。当院では、患者さんが無理なく治療を続けられるよう、一人ひとりに寄り添ったサポートを心がけています。ご不明点がございましたら、担当歯科衛生士にお気軽にご相談ください。

7. まとめ

歯周病は単なる「お口の病気」ではありません。心疾患、糖尿病、認知症など、生命に関わる重大な病気のリスクを高める恐ろしい病気です。

しかし、適切な予防と治療により、これらのリスクを大幅に下げることができます。歯周病対策は、お口の健康だけでなく、全身の健康を守るための重要な投資です。

以下のポイントを実践し、健康な人生を送りましょう。

- 毎日の正しい歯磨きとセルフケア

- 定期的な歯科検診とプロフェッショナルケア

- 生活習慣の見直しと改善

- 早期発見・早期治療の重要性の理解

ルミライズ歯科東中野では、患者さんの全身の健康を考えた歯周病治療を行っています。お口の健康について気になることがありましたら、お気軽にご相談ください。

あなたの健康な笑顔を、私たちが全力でサポートいたします。まずは一歩踏み出して、歯周病対策を始めてみませんか?

※ 本記事の内容は、投稿時現在の情報によるものです。最新の情報はルミライズ歯科東中野までお問い合わせください。