毎日の食事選びが、あなたの歯の健康を大きく左右することをご存知ですか?

本記事では、虫歯を防ぐための食事法と栄養素についてご紹介します。虫歯の原因となる糖質や酸性食品を知り、逆に歯を強くするカルシウムやビタミンDなどの栄養素を効果的に摂取する方法がわかります。また、食べ方のタイミングや咀嚼の重要性など、ちょっとした習慣の変化で虫歯リスクを減らせることをお伝えします。

歯医者さんで「虫歯ゼロ」と褒められる日常を目指して、今日から取り入れられる食事の工夫をしていきましょう。毎日の食卓が、家族みんなの健康な歯を守る第一歩になります。虫歯の有無や、歯磨きが十分にできているかの確認は、中野区の歯医者、ルミライズ歯科東中野へお気軽にご相談ください。

1. 虫歯が発生するメカニズムと食事の関係

「甘いものを食べると虫歯になる」という言葉は多くの方が子どもの頃から聞いてきたと思います。でも、実際にどのように食べ物が虫歯を引き起こすのか、そのメカニズムをご存知でしょうか?私たちの毎日の食事選びが、知らないうちに歯の健康を左右しているのです。

1.1 虫歯の原因とプラークの形成過程

虫歯(むし歯)は正式には「齲蝕(うしょく)」と呼ばれる病気で、単に甘いものを食べたから発生するわけではありません。実は複数の要因が重なり合って発生します。

虫歯の主な原因は以下の3つの要素が揃うことで発生します:

- 虫歯菌(ミュータンス菌などの細菌)

- 糖分(細菌のエサになる炭水化物)

- 時間(細菌が糖分を分解して酸を作る時間)

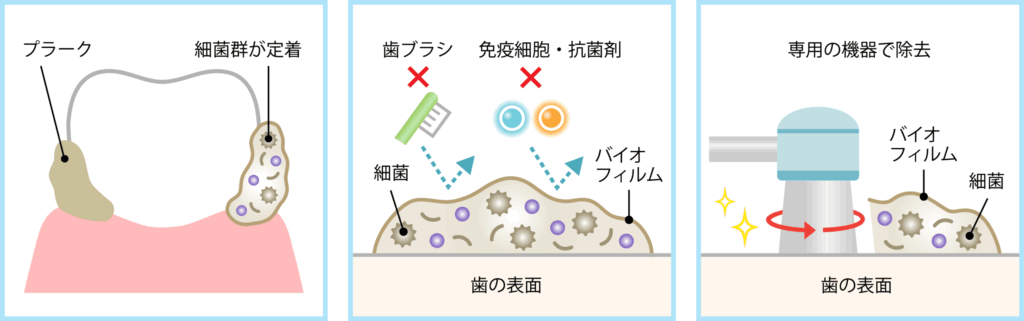

これらの要素が揃うと、次のような過程で歯の表面に「プラーク」と呼ばれる細菌の塊が形成されます:

- 最初に歯の表面に「ペリクル」と呼ばれるタンパク質の薄い膜ができます

- このペリクルに口腔内の細菌が付着します

- 細菌は増殖し、自分たちを守る粘着性のある物質(バイオフィルム)を作ります

- このバイオフィルムがプラークとなり、歯の表面に固着します

プラークは歯ブラシで落とさないと24時間程度で石灰化が始まり、「歯石」に変化します。歯石になると普通の歯ブラシでは除去できなくなり、歯科医院でのクリーニングが必要になります。

1.2 糖質摂取と酸性環境の関係

私たちが食事をすると、特に糖質を含む食品を摂取した場合、口の中の環境が大きく変化します。

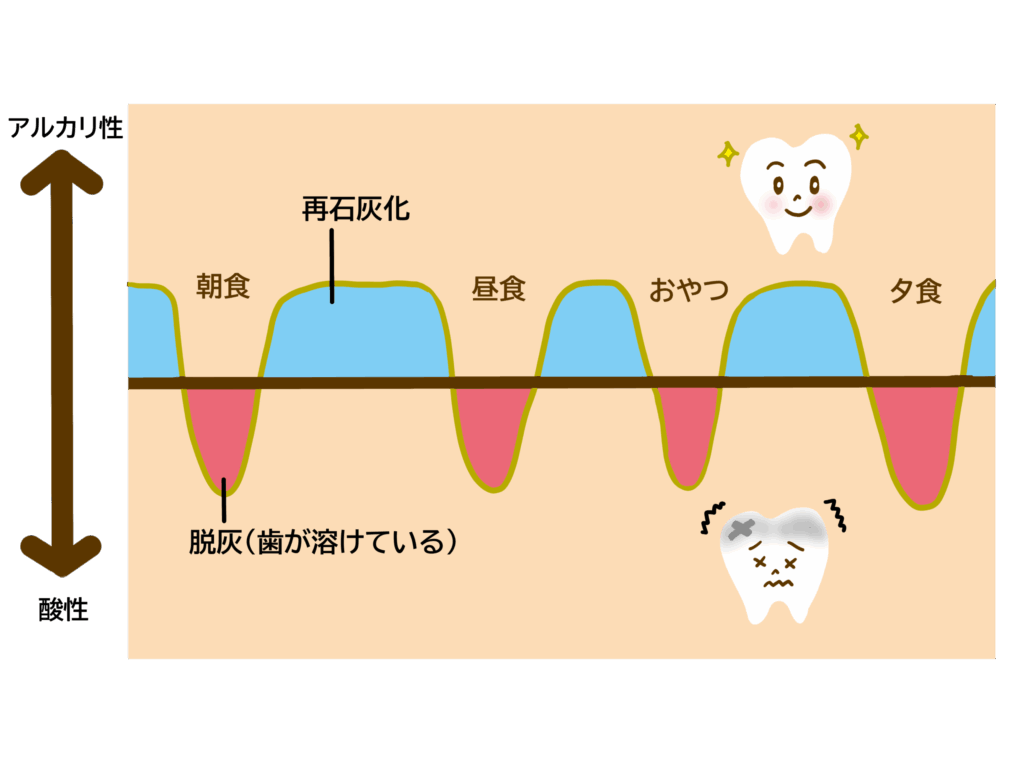

プラーク中の細菌は、口に入ってきた糖質を分解して酸を産生します。この酸が歯のエナメル質を溶かし始めるのです。歯の表面のエナメル質はpH5.5以下の酸性環境になると脱灰(溶け出す)が始まります。

この現象を「ステファンカーブ」と呼びます。糖質を含む食品を摂取するたびにこのカーブを描き、口の中が酸性に傾きます。この酸性状態が繰り返されることで、歯のエナメル質が徐々に溶け出し、やがて穴が開いて虫歯になります。

注目すべきは、食べ方も重要だということです。例えば、同じ量の糖質を一度に摂取するよりも、少量ずつ長時間かけて摂取する方が、口の中が酸性状態になる時間が長くなり、虫歯リスクが高まります。

1.3 食事の頻度と虫歯リスクの関連性

歯の健康において、「何を食べるか」だけでなく「どのように食べるか」も非常に重要です。

口腔内のpH値は食事をすると一時的に下がりますが、唾液の働きによって徐々に中性に戻ります。この回復には通常30分から1時間程度かかります。

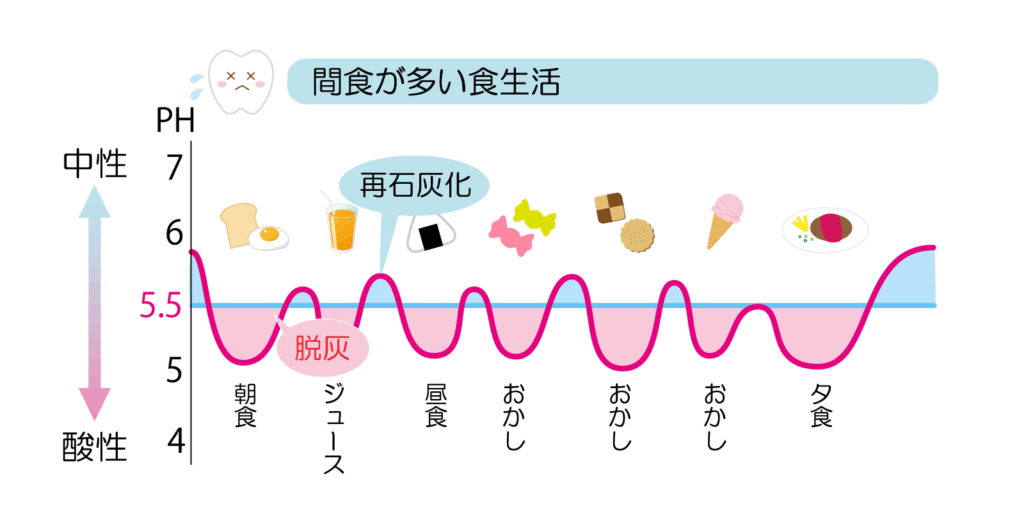

ここで重要なのが食事の頻度です。1日3食の規則正しい食事パターンを守り、間食の回数を制限することで、口腔内が酸性に傾く時間が減り、虫歯リスクを劇的に減らすことができるのです。

例えば、同じ量のお菓子やジュースを摂取する場合でも:

- 午後3時に一度にまとめて摂取 → 口腔内pH値の低下は1回

- 少量ずつ時間をかけて食べる(飲む)→ 口腔内pH値が継続的に低下

後者は歯がダメージを受ける時間が長くなり、虫歯リスクが高まります。

患者様一人ひとりにとって

最適な治療プランをご提案いたします。

まずはお気軽にご相談ください。

2. 虫歯を防ぐために避けたい食品と食習慣

虫歯予防のためには、毎日の食事内容と食習慣に気を配ることが大切です。どんな食べ物が虫歯のリスクを高めるのか、そしてどのような食習慣が歯の健康を損なうのか、詳しくご紹介します。

2.1 虫歯リスクを高める糖質の多い食品

お口の中の虫歯菌は、糖質を栄養源として酸を作り出します。この酸が歯のエナメル質を溶かし、虫歯の原因となるのです。特に注意したい高糖質食品をいくつかご紹介します。

| 食品カテゴリー | 具体例 |

|---|---|

| 菓子類 | キャンディ、チョコレート、ケーキ |

| 清涼飲料水 | 炭酸飲料、スポーツドリンク、果汁100%ジュース |

| 加工食品 | ジャム、シリアル、ソース類 |

| 乾燥果物 | レーズン、ドライマンゴー |

特に砂糖が多く含まれる市販のお菓子や清涼飲料水は、虫歯リスクが高いため摂取頻度や量に注意が必要です。また、一度にまとめて食べる(飲む)よりも、少量でも何度も口にする習慣の方が虫歯リスクは高まります。

2.2 粘着性の高い食べ物の危険性

食べ物の粘着性も虫歯リスクに大きく関わります。歯に粘着して長時間残りやすい食品は、虫歯菌が糖質を分解して酸を作る時間が長くなるため、虫歯のリスクが高まります。

粘着性が高く注意が必要な代表的な食品は以下の通りです:

- キャラメルやタフィーなどの粘り気のあるキャンディ

- ポテトチップスなどの澱粉質のスナック菓子(歯の間に詰まりやすい)

- ドライフルーツ(特に歯に付着しやすいレーズンなど)

- 白米などの炭水化物(歯の溝に詰まりやすい)

- クラッカーやビスケット(噛むと粘着質に変化する)

これらの食品を食べた後は、できるだけ早く歯磨きをするか、少なくともお水でうがいをすることで、歯に付着した食べかすを洗い流すことが大切です。

2.3 酸性飲料が歯のエナメル質に与える影響

糖分だけでなく、酸性度の高い飲み物も歯の健康に大きな影響を与えます。強い酸性の飲料は、虫歯菌の助けを借りなくても直接歯のエナメル質を溶かし、「酸蝕症(さんしょくしょう)」と呼ばれる状態を引き起こすことがあります。

特に注意したい酸性飲料には以下のようなものがあります:

| 飲料 | pH値(酸性度) | 影響 |

|---|---|---|

| 炭酸飲料 | 2.5~3.5 | 非常に強い酸性でエナメル質を溶かす |

| スポーツドリンク | 2.7~4.0 | 長時間の摂取で酸蝕症のリスクあり |

| エナジードリンク | 3.0~3.5 | 強酸性で糖分も多く、リスク大 |

| 柑橘系ジュース | 2.0~4.0 | 果酸によるエナメル質への影響あり |

| ワイン | 3.0~3.8 | 酸性度が高く、特に長期的な飲用で注意 |

酸性飲料を飲む場合は、ストローを使って歯に直接触れる量を減らしたり、飲み終わった後に水でうがいをしたりすることが効果的です。ただし、酸性飲料を飲んだ直後は歯が一時的に柔らかくなっているため、すぐに歯磨きをするのではなく、30分ほど時間を置いてから歯磨きすることをおすすめします。

2.4 間食の頻度と虫歯の関係

お菓子や軽食を食べる頻度も、虫歯リスクに大きく関わります。私たちの口の中のpH(酸性度)は、食事や間食をするたびに一時的に下がります(酸性に傾く)。通常、唾液の働きによって30分~1時間程度でもとの状態に戻りますが、頻繁に間食をすると、口の中が酸性状態になる時間が長くなってしまいます。

理想的な間食の取り方としては、以下のようなポイントがあります:

- 1日の間食回数を抑える

- 間食は食後のデザートとして一緒に食べる

- だらだら食べを避け、決まった時間にまとめて食べる

- 間食後は水でうがいをする習慣をつける

- 糖質の少ないおやつ(ナッツ類、チーズなど)を選ぶ

- 糖分入りコーヒーや紅茶の頻繁な摂取を控える

- 夜間のアルコールと共のつまみを習慣づけない

食習慣の見直しは難しいかもしれませんが、少しずつ改善していくことで、虫歯予防だけでなく全身の健康にもつながります。次章では、逆に積極的に摂りたい、歯を強くする栄養素や食品についてご紹介します。

患者様一人ひとりにとって

最適な治療プランをご提案いたします。

まずはお気軽にご相談ください。

3. 歯を強くする栄養素と食品の選び方

虫歯予防には日々の食生活が大きく影響します。適切な栄養素を摂取することで、歯の健康を維持し、虫歯に負けない強い歯を作ることができるのです。この章では、歯を強くするために必要な栄養素と、それらを効率よく摂取できる食品の選び方についてご紹介します。

3.1 カルシウムとリンの重要性

歯の主成分はカルシウムとリンからなるハイドロキシアパタイトという結晶です。これらのミネラルは歯のエナメル質を強化し、虫歯に対する抵抗力を高める役割を果たします。

カルシウムは歯の構造を支える最も重要な栄養素の一つです。十分なカルシウム摂取は、歯の密度を保ち、酸による溶解に対する抵抗力を高めます。一方、リンはカルシウムと結合して歯の硬組織を形成する重要な役割を担っています。

| 栄養素 | 主な食品源 | 1日の推奨摂取量(成人) |

|---|---|---|

| カルシウム | 牛乳、ヨーグルト、チーズ、小魚(イワシ、しらす)、大豆製品、緑黄色野菜(小松菜、ブロッコリー) | 550〜650mg |

| リン | 肉類、魚介類、卵、乳製品、豆類、ナッツ類 | 800〜1000mg |

ただし、リンの過剰摂取には注意が必要です。特に加工食品に含まれるリン酸塩は吸収されやすく、カルシウムとのバランスを崩すことがあります。

3.2 ビタミンDと歯の健康との関連

ビタミンDは、カルシウムの吸収を助ける重要な栄養素です。腸からのカルシウム吸収を促進し、歯や骨の形成に不可欠な役割を果たします。

ビタミンD不足は、歯の発育不全や歯周病のリスク増加につながる可能性があります。特に日照時間が短い冬場や、日焼け止めを常用している方、室内での活動が多い方は不足しがちなので注意が必要です。

ビタミンDを含む主な食品としては、以下のようなものがあります:

- 魚介類(特に青魚:サバ、サンマ、イワシなど)

- きのこ類(特にマイタケ、シイタケ)

- 卵黄

- 乳製品(特にバター、チーズ)

ビタミンDは日光浴によっても体内で生成されます。1日15〜30分程度、手足の露出した状態で日光を浴びることで必要量の一部を補うことができます。

3.3 歯の再石灰化を促進するビタミンとミネラル

虫歯は、酸によって歯のミネラルが溶け出す「脱灰」と、唾液中のミネラルが歯に戻る「再石灰化」のバランスが崩れることで進行します。再石灰化を促進する栄養素を摂ることは、虫歯予防の重要なカギとなります。

3.3.1 ビタミンA

ビタミンAは口腔内の粘膜を健康に保ち、唾液の分泌を促進します。唾液には再石灰化を促進する成分が含まれているため、十分な分泌は虫歯予防に役立ちます。

ビタミンAを多く含む食品:

- レバー

- ニンジン、カボチャ、ほうれん草などの緑黄色野菜

- 卵黄

- バター

3.3.2 ビタミンK

ビタミンKは、カルシウムの代謝に関わる栄養素です。骨だけでなく歯の形成にも重要な役割を果たします。

ビタミンKを多く含む食品:

- 納豆

- ほうれん草、ブロッコリーなどの緑黄色野菜

- 海藻類(特にわかめ)

- プルーン

3.3.3 マグネシウム

マグネシウムはカルシウムとともに歯のエナメル質の形成に関わります。適切なマグネシウム摂取は、歯のエナメル質の強度維持に貢献します。

マグネシウムを多く含む食品:

- ナッツ類(特にアーモンド)

- 玄米、全粒粉

- 大豆製品

- バナナ

- 魚介類

これらの栄養素をバランスよく摂取することで、歯の再石灰化を促進し、虫歯の発生リスク低下が期待できます。

患者様一人ひとりにとって

最適な治療プランをご提案いたします。

まずはお気軽にご相談ください。

3.4 歯を守る抗酸化物質を含む食品

抗酸化物質は、体内の酸化ストレスを減らし、炎症を抑える効果があります。これは歯周病などの口腔内の炎症性疾患の予防にも役立ちます。健康な歯茎は、結果的に歯の健康維持にも貢献するのです。

3.4.1 ビタミンC

ビタミンCは歯茎の健康を保つために必要な栄養素です。コラーゲンの生成を助け、歯を支える歯茎や歯根膜の強化に貢献します。不足すると歯茎からの出血や歯の脆弱化につながることがあります。

ビタミンCを多く含む食品:

- 柑橘類(レモン、オレンジ、グレープフルーツなど)

- キウイフルーツ

- イチゴ

- ブロッコリー

- パプリカ

- アセロラ

ただし、柑橘類は酸性が強いため、摂取後は水で口をすすぐか、30分程度時間を空けてから歯磨きをすることをおすすめします。

3.4.2 ポリフェノール

ポリフェノールは強い抗酸化作用を持ち、口腔内の細菌の増殖を抑制する効果があるとされています。特に緑茶に含まれるカテキンは、虫歯菌の活動を抑制し、プラーク形成を防ぐ働きがあります。

ポリフェノールを多く含む食品:

- 緑茶、紅茶

- ココア

- 赤ワイン(適量であれば)

- ベリー類(ブルーベリー、ラズベリーなど)

- 大豆製品

- ザクロ

3.4.3 効果的な栄養素の組み合わせ

栄養素は単体で摂取するよりも、相互作用によって効果を発揮することが多いため、バランスの良い食事を心がけることが重要です。例えば、以下のような組み合わせが効果的です:

| 組み合わせ | 効果 | 具体的なメニュー例 |

|---|---|---|

| カルシウム + ビタミンD | カルシウムの吸収率向上 | サーモンと小松菜の炒め物、ヨーグルトとキノコのサラダ |

| ビタミンC + 鉄 | 鉄の吸収促進と歯茎の健康維持 | レモンを絞った菜の花と豚肉の炒め物 |

| カルシウム + マグネシウム | 歯のエナメル質強化 | 小魚とアーモンドのおつまみ、豆腐と海藻のスープ |

健康な歯を保つためには、特定の栄養素に偏ることなく、多様な食品からバランスよく栄養を摂取することが大切です。旬の食材を活用し、色とりどりの野菜や果物、良質なタンパク質源、発酵食品などを日々の食卓に取り入れましょう。

また、これらの栄養素を適切に摂取していても、定期的な歯科検診を受けることも忘れないようにしましょう。栄養バランスの良い食事と適切な歯のケアの組み合わせが、長期的な歯の健康を維持する鍵となります。

4. 虫歯予防に効果的な食品と取り入れ方

毎日の食事選びは、虫歯予防に大きな影響を与えます。ここでは、積極的に取り入れたい食品と、その効果的な食べ方をご紹介します。適切な食品選びが、お口の中の環境を整え、虫歯予防につながりますよ。

4.1 唾液の分泌を促す食品

唾液には自然な虫歯予防効果があるのをご存知ですか?唾液には口内を中和する働きがあり、虫歯の原因となる酸を弱めてくれます。また、唾液に含まれるミネラルは、初期の虫歯を修復する再石灰化という過程を助けてくれるんです。

よく噛む必要のある食品を選ぶことで、自然と唾液の分泌量が増えます。これは虫歯予防にとても効果的なんですよ。

| 食品カテゴリー | 具体例 | 効果 |

|---|---|---|

| 酸味のある果物 | りんご、レモン(適量) | 唾液分泌を強く促進 |

| 香辛料 | 生姜、わさび、からし | 刺激により唾液が増加 |

| 繊維質の野菜 | セロリ、にんじん | 咀嚼による唾液分泌促進 |

ただし、酸味の強い食品を摂りすぎると歯のエナメル質を溶かす恐れがあるので、食べた後は水でお口をすすぐか、30分ほど時間を空けてから歯磨きをするのがおすすめです。

4.2 固い食べ物と咀嚼の重要性

現代の食事は柔らかいものが多く、しっかり噛む機会が減っています。よく噛むことは、歯や顎の発達を促すだけでなく、唾液の分泌を増やし、自然な洗浄効果も得られます。

噛み応えのある食品としては、以下のようなものがおすすめです:

- ごぼう、れんこんなどの根菜類

- さきいか、するめなどの乾燥食品

- 雑穀入りご飯や玄米

- ナッツ類(アーモンド、くるみなど)

- かむこんにゃくやこんにゃくゼリー

特に子どもの場合は、噛む力を育てることが顎の正常な発達にもつながります。一口あたり30回以上噛むことが理想的とされています。

患者様一人ひとりにとって

最適な治療プランをご提案いたします。

まずはお気軽にご相談ください。

4.3 乳製品と発酵食品の虫歯予防効果

乳製品には、歯の健康に欠かせないカルシウムやリンが豊富に含まれています。さらに、チーズやヨーグルトなどの発酵乳製品には、虫歯予防に役立つ特別な効果があるんですよ。

チーズに含まれているカゼインは、歯の表面に保護膜を形成し、酸による歯の溶解を防ぎます。また、チーズを食べると口内のpH値が上昇し、酸性に傾いた環境を中和してくれます。

4.4 緑茶や赤ワインなど虫歯菌の増殖を抑える食品

お茶、特に緑茶には虫歯予防に役立つ成分がたくさん含まれています。緑茶に含まれるカテキンには抗菌作用があり、虫歯の原因菌であるミュータンス菌の活動を抑える効果があります。また、緑茶に含まれるフッ素は歯のエナメル質を強化する働きもあります。

虫歯菌の増殖を抑える主な食品には以下のようなものがあります:

- 緑茶(特に渋みのある煎茶や玉露)

- ココア(糖分の少ないもの)

- シナモンやクローブなどのスパイス

- オレンジピールなどの柑橘類の皮に含まれる成分

- 赤ワイン(ポリフェノールを含む、適量の飲酒に限る)

食後に緑茶でうがいをするだけでも、プラーク形成が抑制されることが確認されています。

日常生活の中でこれらの食品や飲み物を意識的に取り入れることで、歯科医院での定期検診と合わせて、効果的な虫歯予防が可能になります。特に、食後に何を食べるか・飲むかを工夫するだけでも、虫歯リスクを大きく下げることができますよ。

5. まとめ

虫歯は「甘いものを食べるとできる」と思われがちですが、実は食べる内容だけでなく、食べ方や時間帯、生活習慣までが大きく関係しています。だらだら食べを控えたり、よく噛んで唾液をたくさん出す、食事の回数を適切に管理することも、虫歯予防にとても効果的です。また、カルシウムやビタミンDなど歯を強くする栄養素を意識して食事に取り入れることも、健康な歯を育てる大切なポイントです。

毎日のちょっとした工夫で、お口の健康はぐんと守られます。ルミライズ歯科東中野では、食生活やケアのご相談も丁寧に承っております。「虫歯にならない食べ方」、今日から少しずつ意識してみませんか?